Die Landschaft der privaten Synagogenvereine in Berlin war vielfältig. Max Sinasohn hat sie in seinem Buch „Die Berliner Privatsynagogen und ihre Rabbiner“ genau beschrieben. Ebenso unterschiedlich war nach dem Krieg das Schicksal der mit ihnen verbundenen Gebäude.

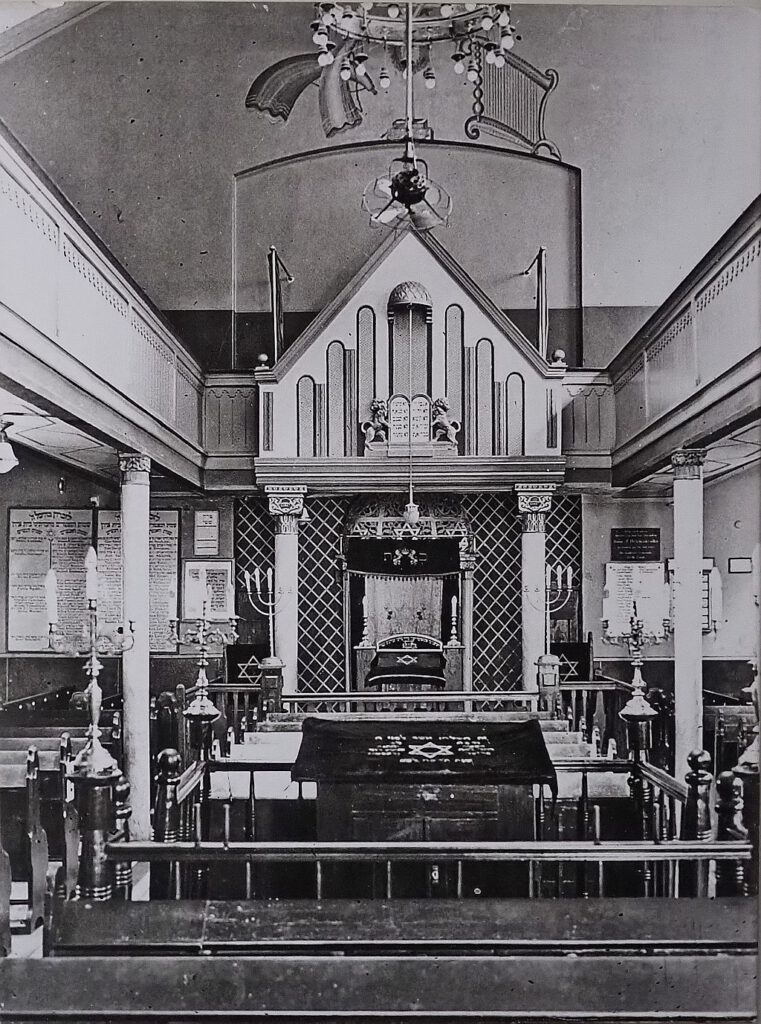

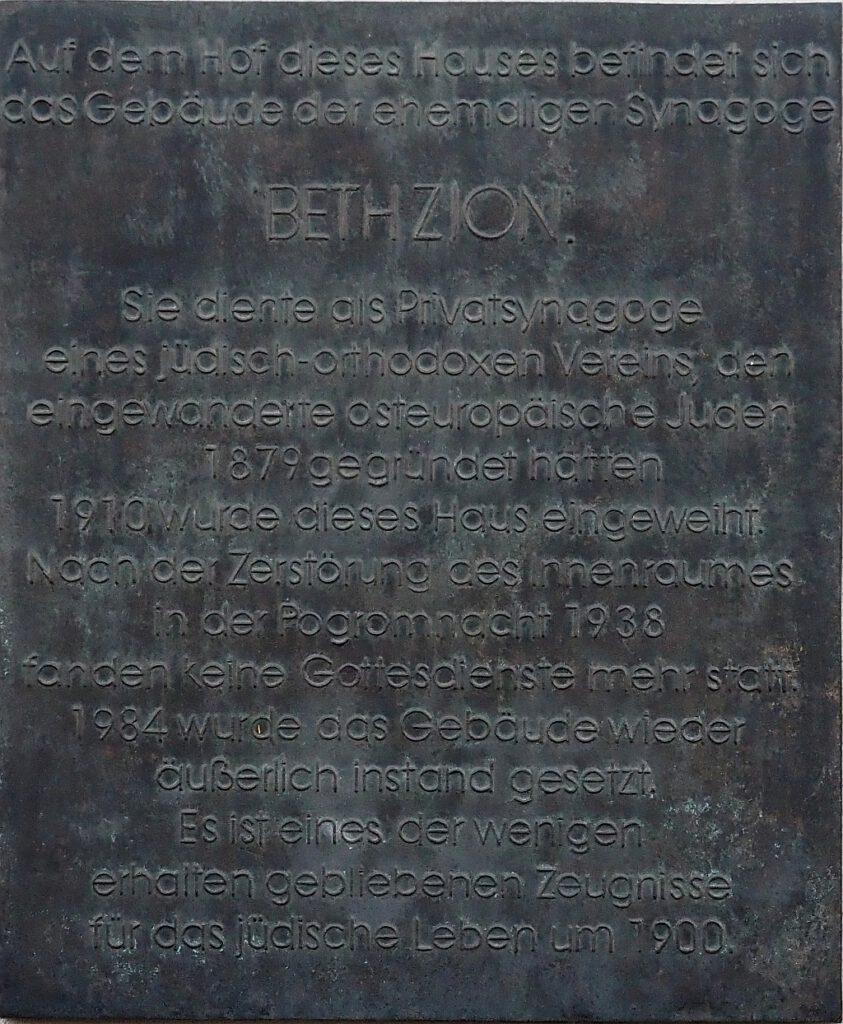

So hat sich in der lange vernachlässigten Hofsynagoge von Beth Zion in der Brunnenstraße mit Kahal Adass Jisroel wieder eine neue und sehr lebendige Gemeinde gegründet.

Das Grundstück mit den darauf befindlichen Gebäuden hatte nach der Wende die Skoblo Foundation erworben. Seit 2005 nutzt die Gemeinde Kahal Adass Jisroel die Synagoge wieder zu religiösen Zwecken, außerdem befinden sich auf dem Grundstück eine Rabbinerseminar und ein Kindergarten. Mit Hilfe der Ronald S. Lauder Foundation wurde die Synagoge restauriert und wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt. Rabbinerseminar und Gemeinde orientieren sich an der traditionellen Lehre von Esriel Hildesheimer.

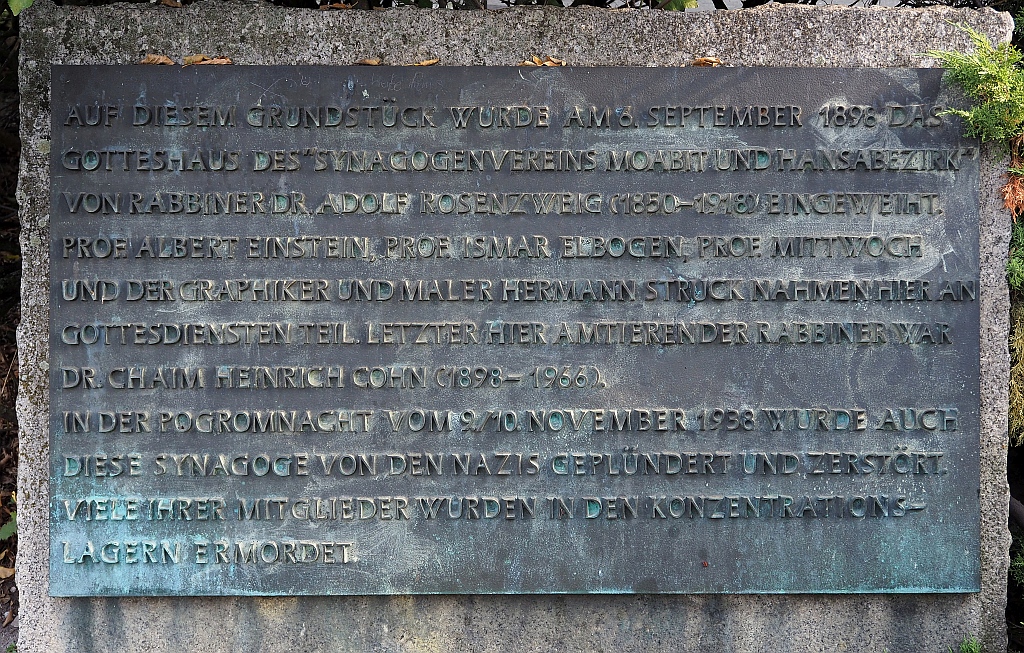

Den Standort der Hofsynagoge des Synagogenvereins Moabit und Hansabezirk in der Lessingstraße markiert heute nur noch ein Gedenkstein, ein Foto ist nicht vorhanden, nur die Bauzeichnung gibt es noch.

Lessingstraße Ecke Flensburger Straße im Hansaviertel. TAL

Von den Synagogenvereinen Ahawas Achim in der Prinzenallee und Steglitz in der Düppelstraße sind die Gebäude erhalten, aber baulich stark verändert.

Für die Synagoge des Vereins Ohel Jizchak, zuletzt in der Liesenstr. 3 in Mitte an der Grenze zum Wedding, gibt es keinerlei Hinweise mehr am Ort. Nur die Bauzeichnungen sind noch im Landesarchiv vorhanden.

am Ort der ehemaligen Hofsynagoge von Ohel Jizchak. TAL

Deshalb hat es jetzt dankenswerterweise Carsten Schmidt mit einer Monographie zum Synagogenverein Ohel Jizchak unternommen, die Aufmerksamkeit auf diese Gemeinde und ihr Schicksal in der früheren Oranienburger Vorstadt zu lenken.

Im Anfang des Buches „Synagoge Feuerland“ schildert der Autor die Entwicklung Berlins im 19. Jahrhundert vor dem Oranienburger Tor. Hier siedelten sich in kurzer Zeit die verschiedensten, neuen eisenverarbeitenden Fabriken an. Darunter waren mit Borsig, Schwartzkopff, Wöhlert und Weber (bald von der Familie Rathenau übernommen) später bekannte Namen. Wegen der zahlreichenden rauchenden Schornsteine gaben die Berliner dieser Gegend den Namen „Feuerland“. Da James Hobrechts Plan von 1862 für die Berliner Innenstadt für dieses Gebiet keine Vorgaben machte, konnten sich die Betriebe anfangs nach ihren Notwendigkeiten noch ungehindert ausbreiten. Bald aber wurde es hier zu eng, und die Betriebe zogen weiter nach Wedding und Moabit. An ihrer Stelle entstanden Kasernen, Wohnhäuser und Kleingewerbe, aber auch das Naturkundemuseum, der Hamburger und der Stettiner Bahnhof. Die Immobilienbranche hatte Hochkonjunktur. Damit verbunden stieg die Einwohnerzahl rasant an.

Darunter siedelten sich zunehmend auch jüdische Einwanderer aus Osteuropa an. Sie fanden anfangs Unterkunft in den preiswerten Wohnungen der Spandauer Vorstadt, günstig zu den zahlreichen

jüdischen Institutionen in der Umgebung gelegen. Bald aber waren sie auch in den anspruchsvolleren Häusern um die Chausseestraße zu finden.

So hält Schmidt dort die Gründung des Israelitischen Synagogenvereins Ohel Jizchak am 27.11.1879 fest. Er durchforstet ganze Jahrzehnte an Berliner Adressbüchern, Gemeinde- und Tageszeitungen um die Entwicklung des Synagogenvereins und die Umgebung in der Chausseestraße wieder lebendig werden zu lassen. Dabei beschreibt er auch, wie der kleine Verein ungewollt und unverhofft in den heftigen Konflikt zwischen der liberal bestimmten Jüdischen Gemeinde Berlins und der neoorthodoxen sogenannten Austrittsgemeinde Adass Jisroel verwickelt wird. Fast hätte er dabei sein finanzielles Überleben gefährdet. Trotz einer Umgebung, in der immer wieder bekannte Antisemiten bei öffentlichen Veranstaltungen auftraten – vom Hofprediger Stöcker bis zum Gauleifer der NSDAP Josef Goebbels – konnte sich der Verein behaupten und auch immer wieder anerkannte Rabbiner für die Arbeit in der Gemeinde gewinnen. 1899 weihte er schließlich die neugebaute Hofsynagoge in der Liesenstr. 3 ein. Aber über einige hundert Mitglieder kam er in den sechzig Jahren seines Bestehens nicht hinaus. Das Ende des Vereins begann im November 1938 mit der Zerstörung der Hofynagoge. Über den Umfang der Zerstörung und das weitere Schicksal des Gebäudes ist nichts Genaues bekannt. Auch die Geschichte des Vereins endet im Ungewissen. Soweit die Gemeindemitglieder nicht schon vorher aus Deutschland geflohen waren, ereilte sie mit den am 18.Oktober 1941 einsetzenden Deportationen das Schicksal der verbliebenen Berliner Juden – die Ermordung im Osten.

Carsten Schmidt ist in der Weddinger Stadtgeschichte bereits mit etlichen Veröffentlichungen zum dortigen jüdischen Leben bekannt geworden. Sein Buch „Synagoge Feuerland“, bei Hentrich&Hentrich erschienen, ergänzt dieses Bild weiter. Wir wünschen diesem gut recherchierten und lebendig geschriebenen Buch zahlreiche Leser.

red-