.

Ausführlicher Text

Die Hansaklinik als erste neurologisch-neurochirurgische Universitätsklinik

Nachdem Prof. Friedrich Lewy im Juni 1933 gekündigt worden war, verließ er das Neurologische Institut. Unter den veränderten politischen Verhältnissen trennte sich der Trägerverein von der Immobilie. Die Klinik wurde im Frühjahr 1934 von der Charité als „Abteilung Neurologisches Institut“ der I. Medizinischen Universitätsklinik übernommen. Im selben Gebäude war außerdem eine „Nebenabteilung“ der Chirurgischen Universitätsklinik untergebracht. Aus AEG-Zeiten gab es bereits eine Röntgen-, eine Serologische und eine Physiologische Abteilung.

Leiter des Neurologischen Instituts mit anfangs über 60 Betten wurde im November 1934 der Heidelberger Neurologe Paul Vogel (1900-1979). Bereits im Juli des Jahres war er als Mitglied der Fakultät nach Berlin berufen worden. Im Juli 1935 wurde auch eine Neurologische Poliklinik eingerichtet. Die kleine chirurgische Abteilung mit zunächst acht, in den folgenden drei Jahren bis 40 Betten unterstand dem Krebsspezialisten Hans Auler (1897-1953).

Bei zusätzlichem Bettenbedarf wurde die Klinik um mehrere angemietete Wohnungen erweitert. Die Versorgung der PatientInnen erfolgte mit Hilfe von Medizinalpraktikanten und VolontärärztInnen , einer damals gängigen Praxis.3 In wenigen Jahren habe Vogel die Hansaklinik „von einer verwahrlosten Aufbewahrungsstätte für Hirnverletzte zur führenden neurologischen Klinik Berlins gemacht“, so sein Schüler Eberhard Bay in seinem Nachruf.

Die neurologischen Kliniken waren nach Inkrafttreten des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ ab 1934 angehalten, PatientInnen mit Diagnosen, die im Gesetz aufgelistet waren, zu melden und zur Sterilisation an entsprechende Kliniken zu überweisen. Paul Vogel und seine MitarbeiterInnen erstellten Gutachten (Diagnosen wie „angeborener Schwachsinn“, „Alkoholismus“, „Schizophrenie“ oder „erbliche Fallsucht“) für das Erbgesundheitsgericht und stellten auch selbst Sterilisationsanträge beim Amtsarzt. Von insgesamt 4000 PatientInnen zwischen 1934 und 1945 wurden jedoch nur 2% zur Sterilisation gemeldet, von allen untersuchten Epilepsiekranken 55%, was insgesamt einer eher zurückhaltenden Praxis entsprach.5

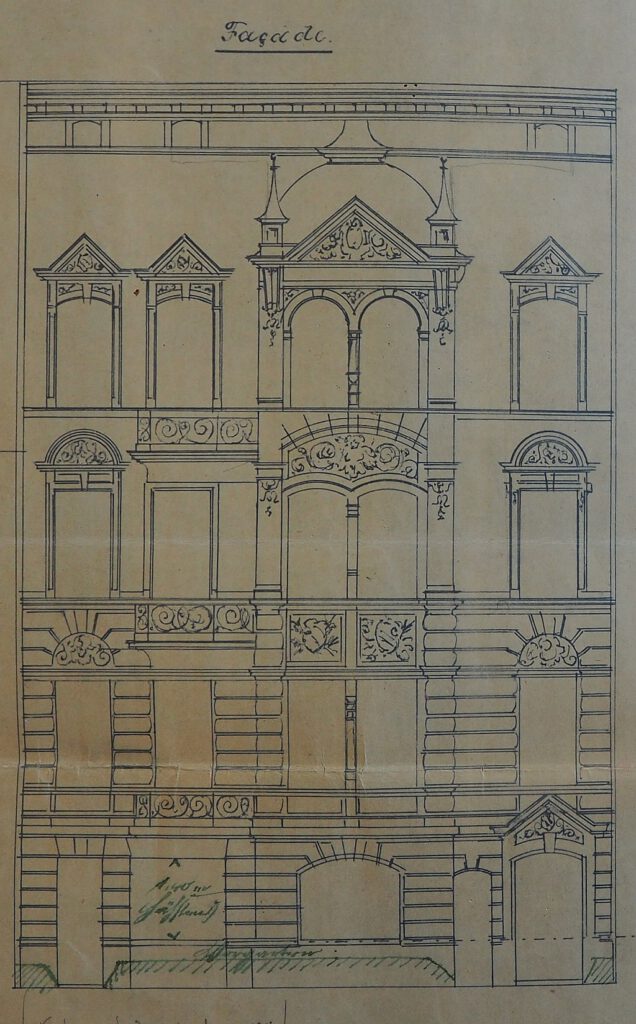

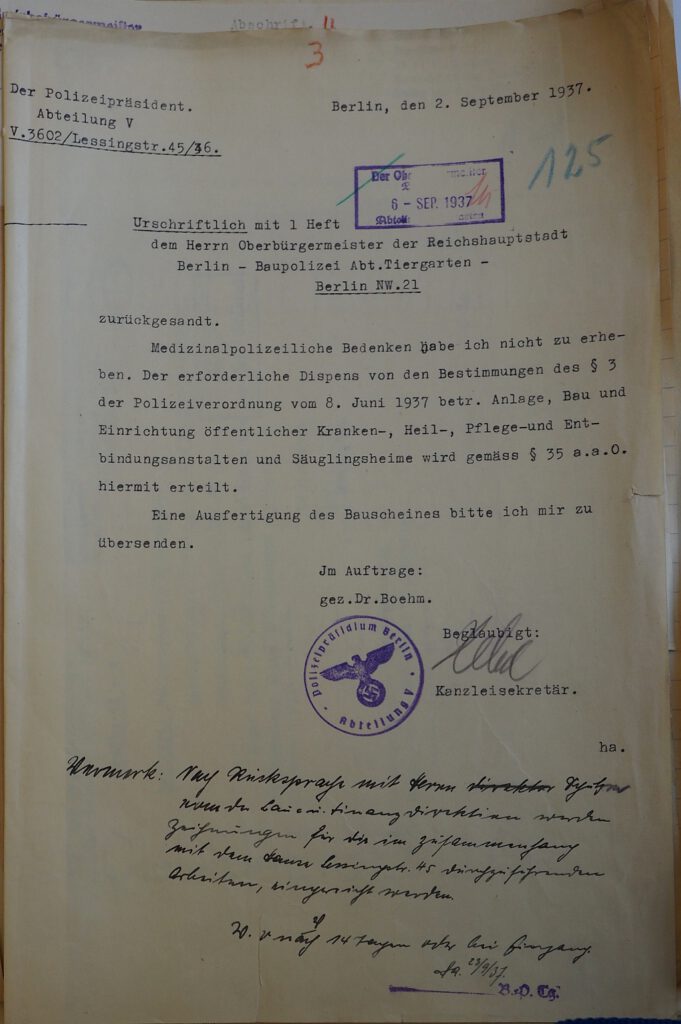

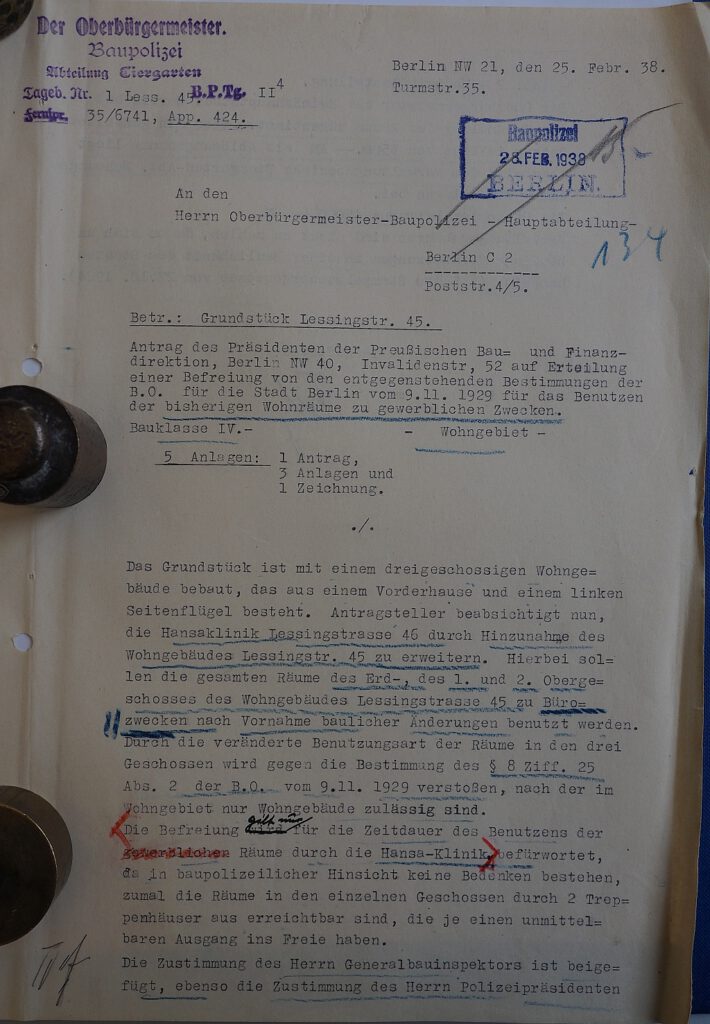

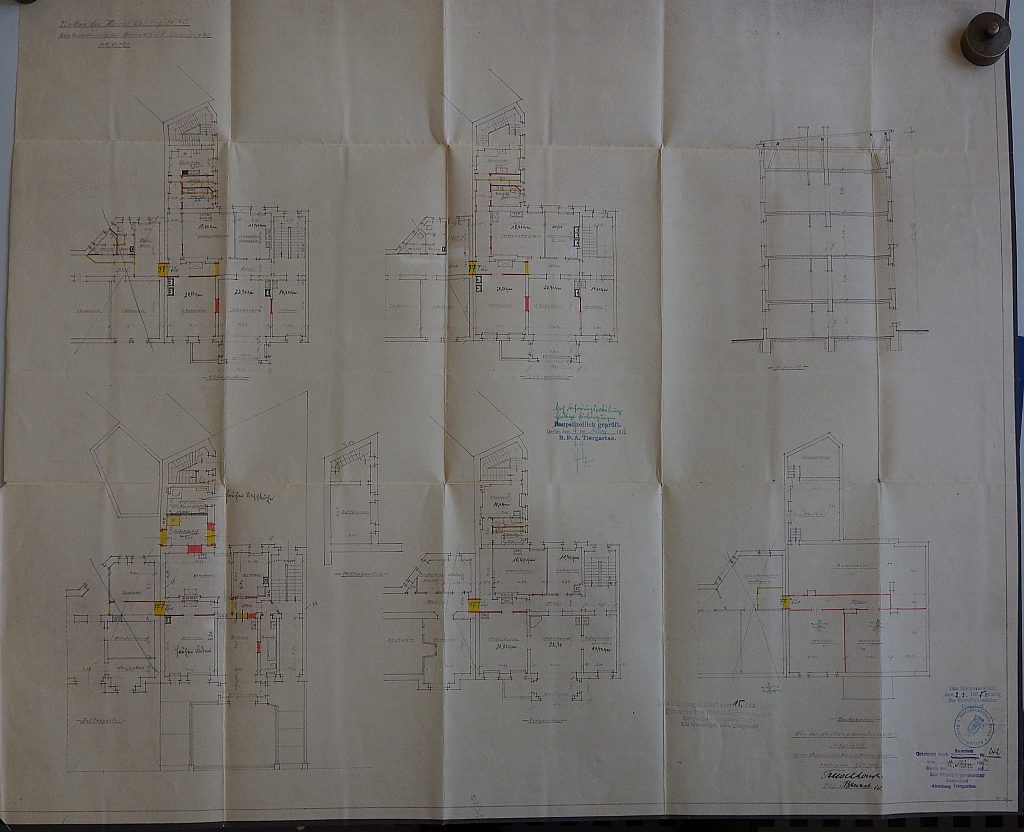

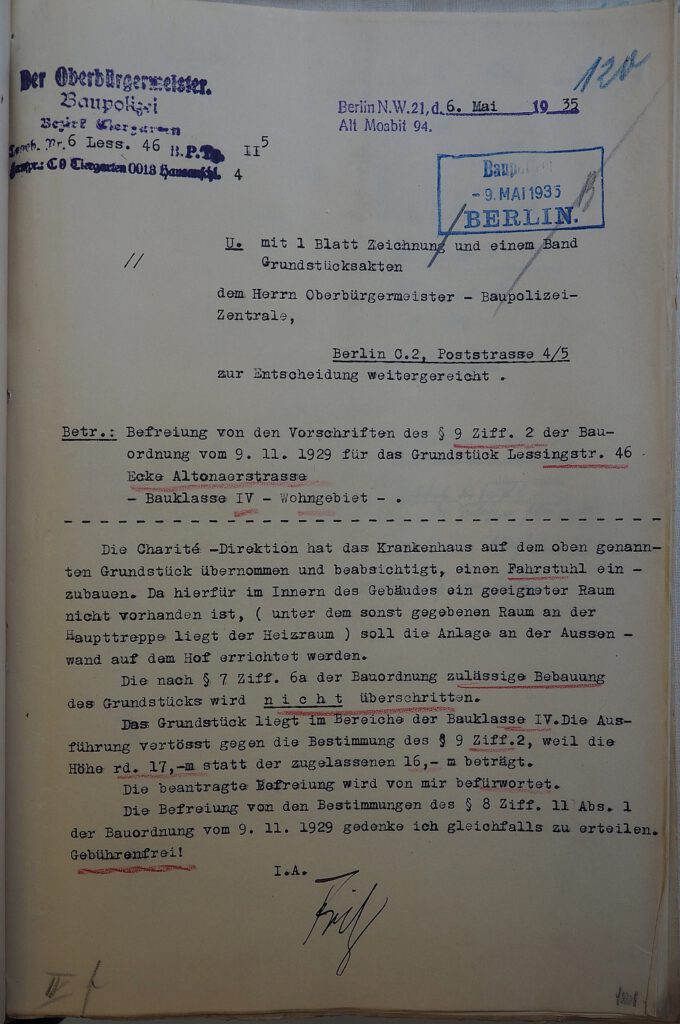

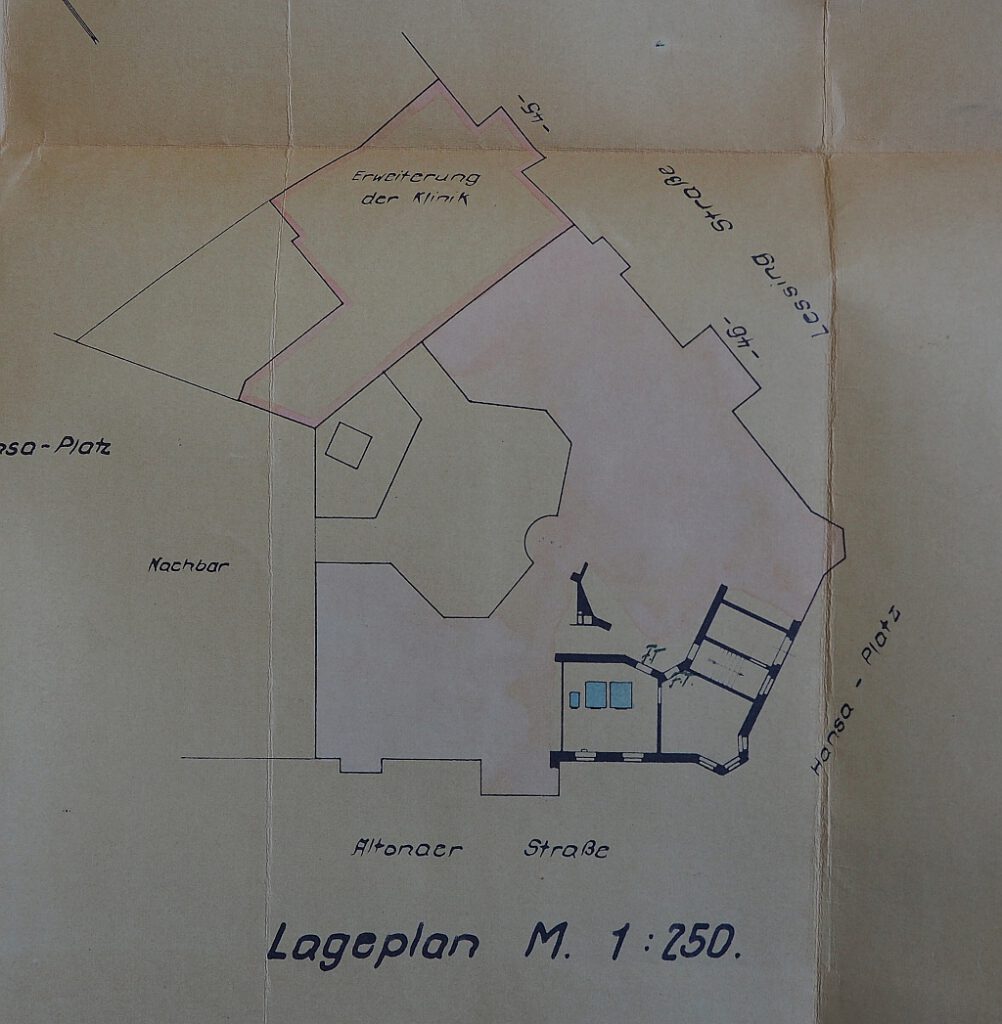

1936 entschloss sich die Charité dort eine Neurochirurgische Klinik einzurichten. Zur Erweiterung wurde das Nachbargebäude Lessingstr. 45 angekauft6 und Operationssaal und Nebenräume umgebaut. Zum 1. Mai 1937 erhielt der Würzburger Chirurg und Neurochirurg Wilhelm Tönnis (1898-1978) in Berlin das erste deutsche Extraordinariat für Neurochirurgie und wurde Direktor der Neurochirurgischen Universitätsklinik am Hansaplatz. Gleichzeitig übernahm er die Leitung einer neuen Abteilung für Tumorforschung und Experimentelle Pathologie des Gehirns am Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung (KWIH) in Berlin-Buch.

Tönnis und sein neurologischer Kollege Paul Vogel müssen sich gut ergänzt haben, denn eines der Interessengebiete Vogels war die Diagnostik der Hirntumoren. Kontakte gab es offenbar schon vorher: Beide waren Mitherausgeber der „Deutschen Zeitschrift für Nervenheilkunde“.

Tönnis Schüler wurden sowohl in der Hansaklinik als auch im Bucher Forschungsinstitut eingesetzt. Diese Verknüpfung war auch für die anfangs noch zahlreichen ausländischen Schüler attraktiv; die meisten kamen aus Südosteuropa und Mittel- und Südamerika. Viele von ihnen begründeten als Pioniere später in ihren Heimatländern die Neurochirurgie. Gefördert wurden diese Hospitationen vom Mitteleuropäischen Wirtschaftstag (MEWT) und dem Ibero-Amerikanischen Institut. Beide Institutionen wurden von den Nationalsozialisten zur politischen Einflussnahme in den deutschfreundlichen Ländern genutzt.

Schon Ende Juni 1937 standen Tönnis‘ neue Klinik und sein Forschungsinstitut im Mittelpunkt des Interesses internationaler Neurochirurgen: Die Society of British Neurological Surgeons (SBNS) hielt ihre Sommertagung in Berlin und Breslau ab, von Pionieren der Neurochirurgie aus aller Welt besucht, wie Tönnis‘ Gästebuch dokumentiert.

Tönnis und seine Mitarbeiter trafen sich samstags im Bucher Institut mit Pathologen und Neuroradiologen zu obligatorischen Falldemonstrationen und Besprechungen.8 . Dabei hielt jemand eine nationalsozialistische Rede. Anschließend mussten alle Anwesenden stehend die deutsche Nationalhymne singen.

Der Neuropathologe Hugo Spatz sezierte im Anschluss an die Demonstrationen die Gehirne. Er und sein Kollege Julius Hallervorden untersuchten ab 1940 auch Hunderte von Gehirnen der im Rahmen der in der „T4-Aktion“ ermordeten Menschen mit geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen.

Die Hansaklinik wurde im Oktober 1939 zum Luftwaffenlazarett umgebaut und um das Gebäude Altonaer Str. 8 erweitert. Damit nahm die neurochirurgische Bettenkapazität von 40 auf 80 zu. Nur fünf Betten blieben zur zivilen Nutzung erhalten.11 Die Neurologische Klinik trat bis auf 14 Betten alle Kapazitäten einschließlich des klinischen Labors und der Röntgenabteilung an das Lazarett ab.

Nach der Ernennung von Tönnis zum Beratenden Chirurgen des Inspekteurs der Luftwaffe übernahm Oberstabsarzt Brandtner die militärische Leitung des Gesamtlazaretts; die fachlichen Leitungen hatten für die Neurochirurgie Unterarzt Erich Fischer und die Neurologie Unterarzt Erwin Rehwald inne. In der Hansaklinik wurden auch prominente Generäle nach Verletzungen behandelt. Den General Kurt Student besuchte im Mai 1940 sogar Hermann Göring als Oberbefehlshaber der Luftwaffe.

.

Nach Vogels Weggang 1941 wurde die zivile Neurologische Klinik zunächst kommissarisch von Maximinian de Crinis als Direktor der Universitäts-Nervenklinik geleitet. Später wurdedn die Betten wegen einer fehlenden ärztlichen Leitung von der Neurochirurgischen Klinik bzw. dem Luftwaffenlazarett übernommen.15 Im Februar 1942 zog das Luftwaffenlazarett (Neurochirurgie und Neurologie) in die Hermann-Göring-Kaserne nach Berlin-Reinickendorf, da die Bettenkapazität der Hansaklinik nicht mehr ausreichte.16 Bereits Ende Oktober 1943 wurde es von dort weiter nach Bad Ischl in Österreich verlegt.

Die zivile Hansaklinik wurde wieder von der Charité übernommen, diente aber noch als Sonderabteilung des Lazaretts. Im August 1943 wurde die Neurochirurgische Universitätsklinik an den weniger gefährdeten Stadtrand ins Ludwig-Hoffmann-Hospital nach Berlin-Buch verlegt. Einige Betten blieben „für Katastrophenfälle“ und Frischoperierte anfangs noch bestehen.

18 Am 23.11.1943 wurde das Gebäude zusammen mit Teilen des Hansaviertels bei einem Luftangriff zerstört. Die Ruine wurde um 1950 abgetragen.

Dokumente

.

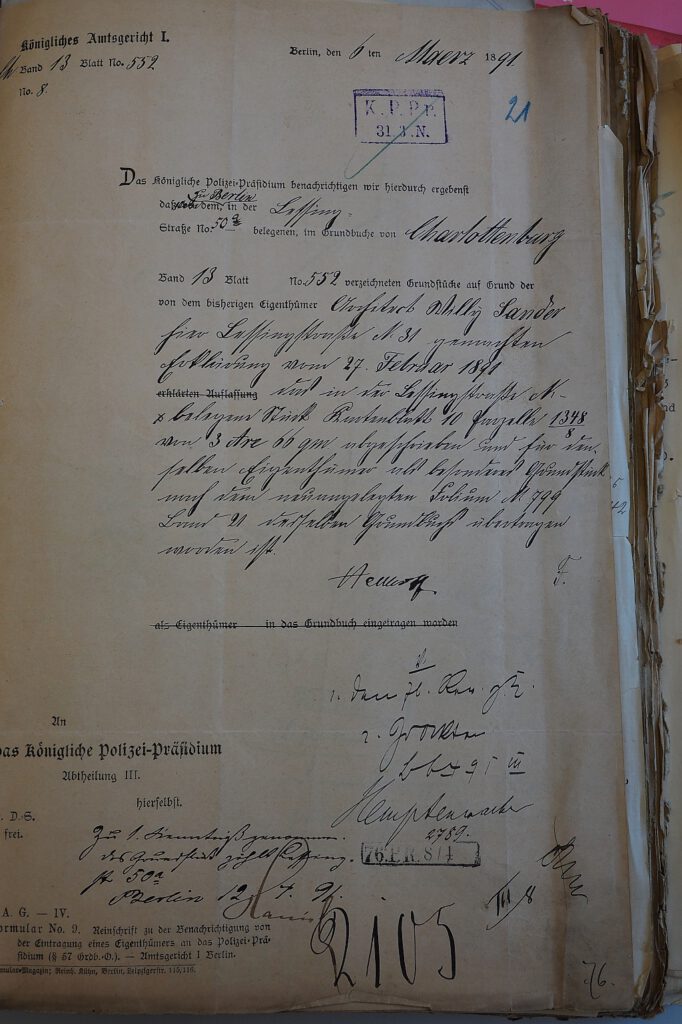

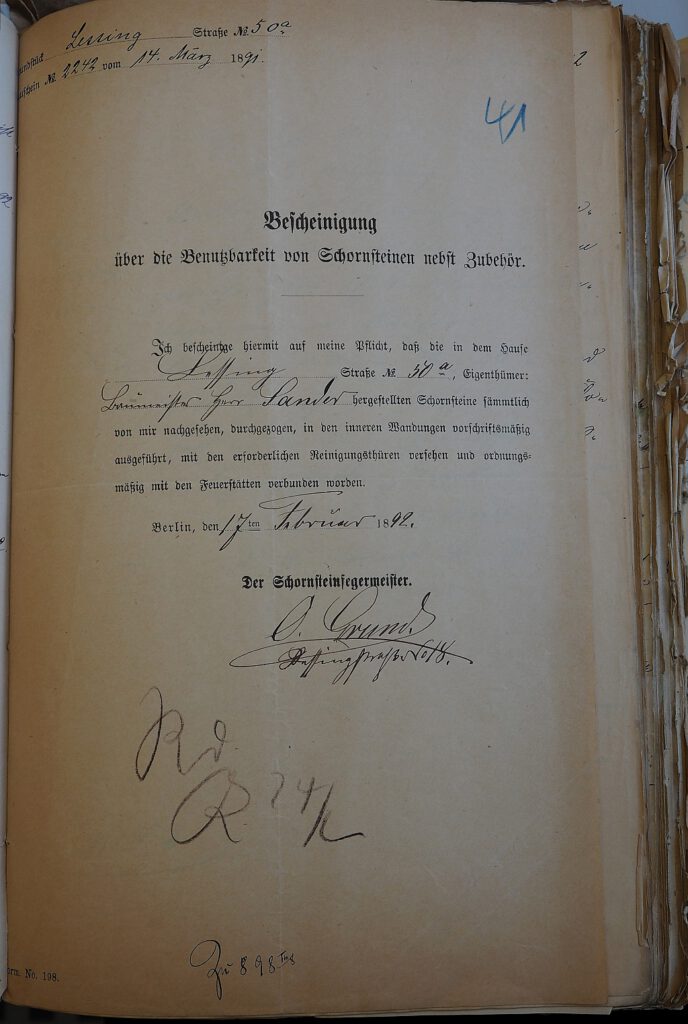

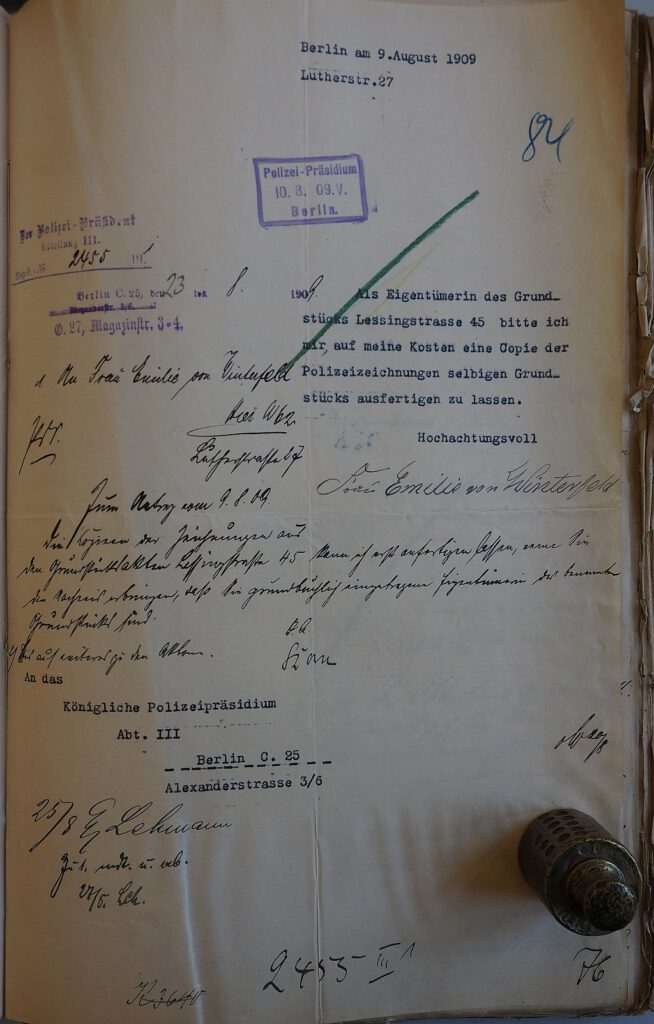

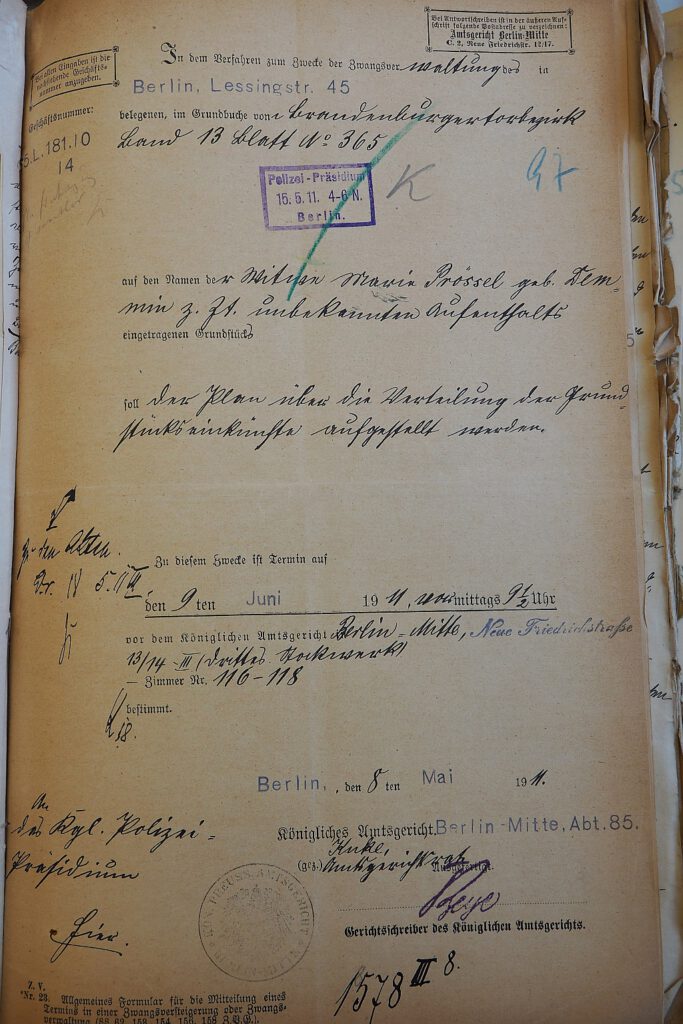

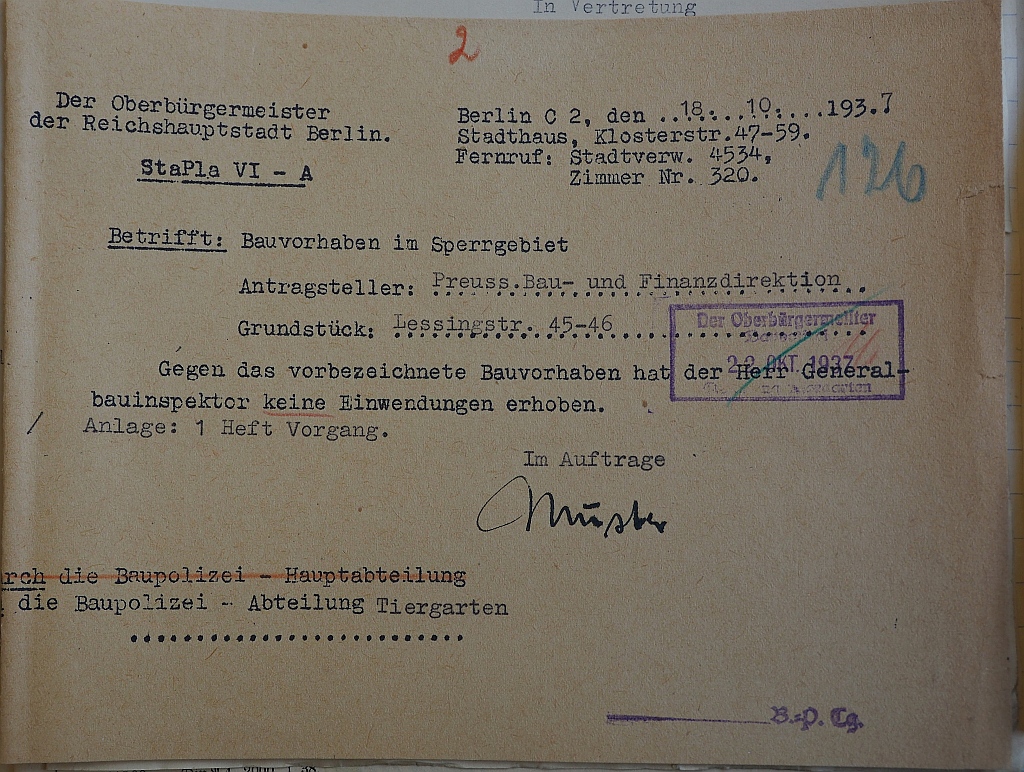

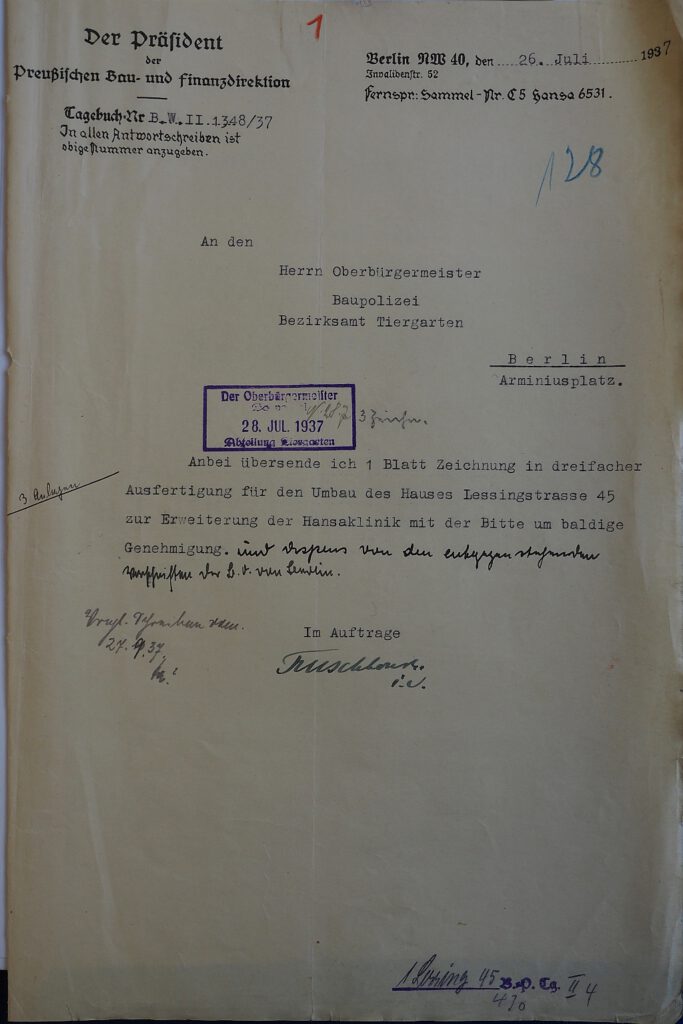

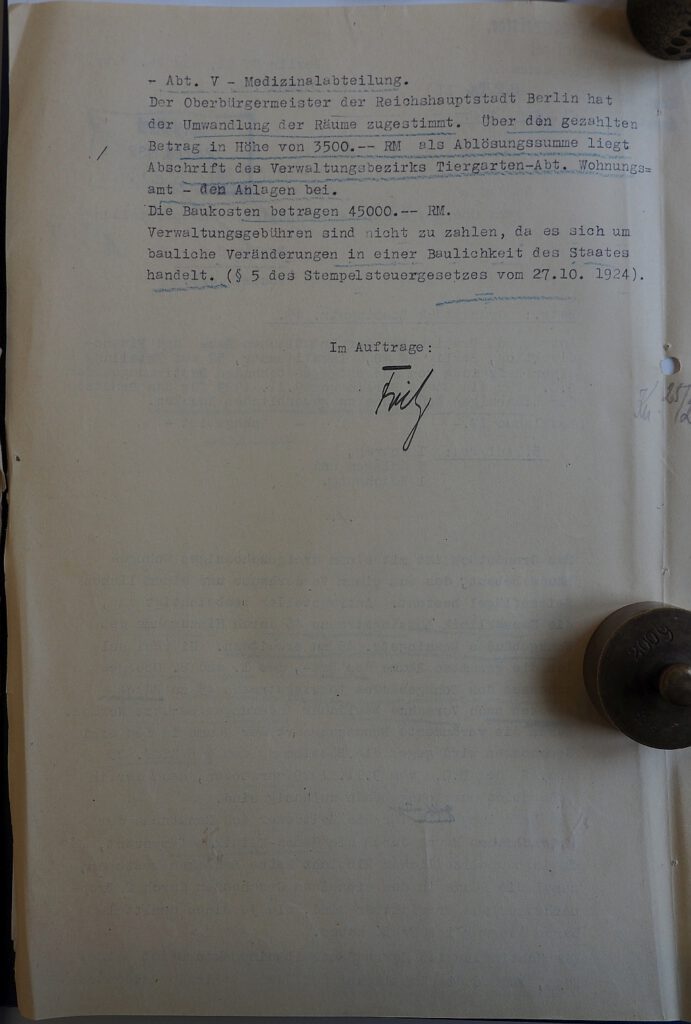

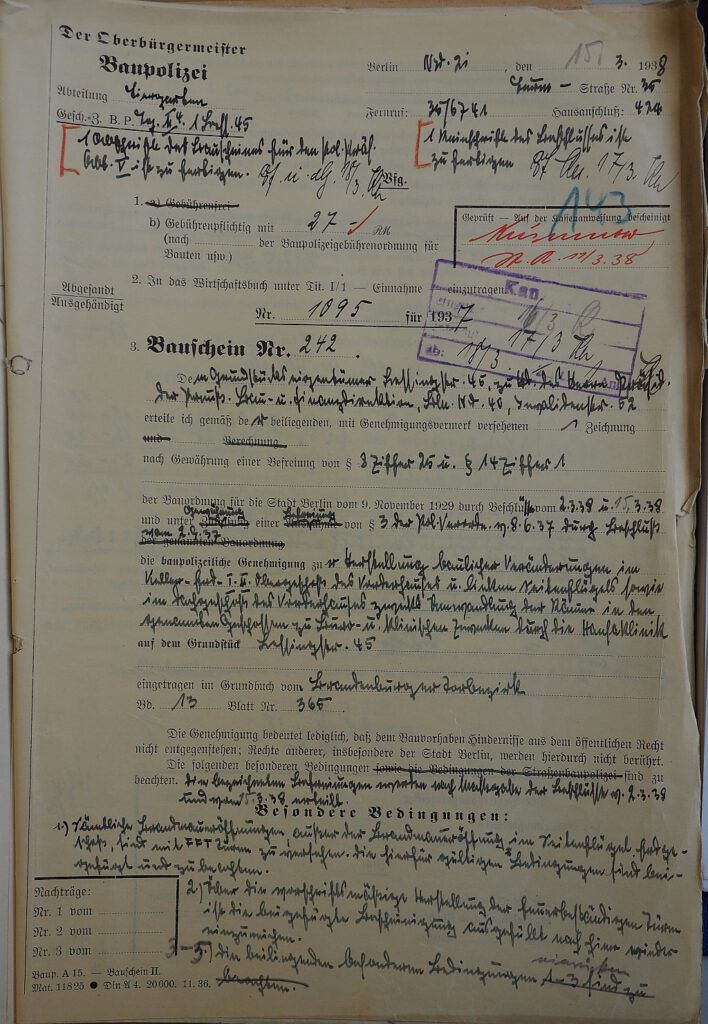

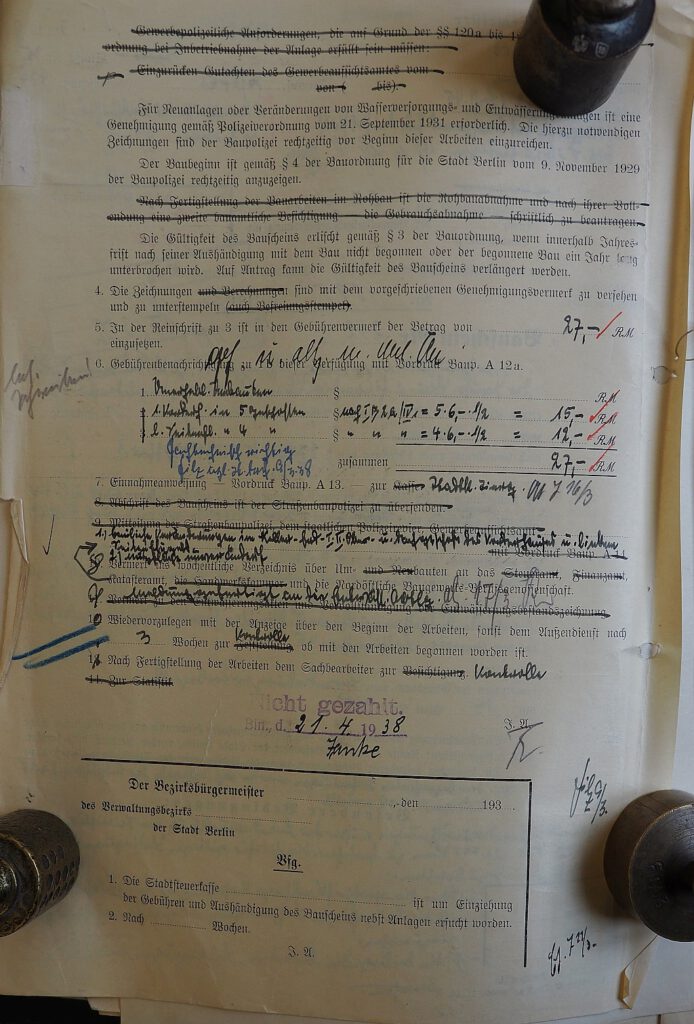

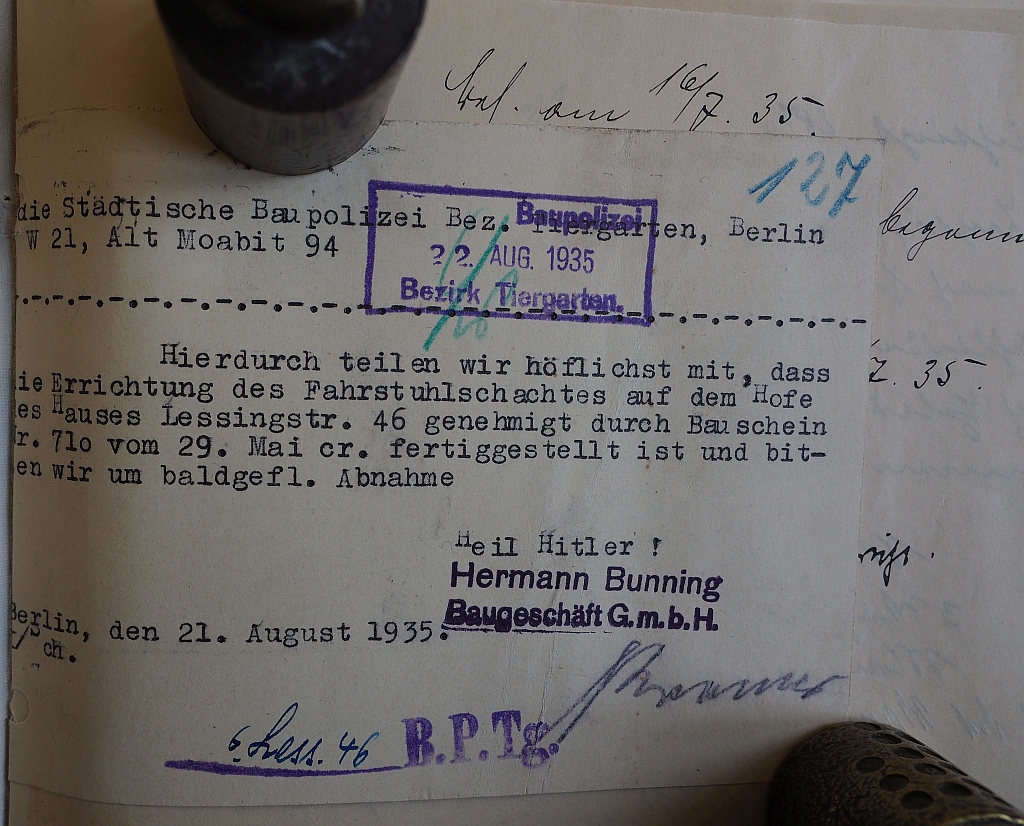

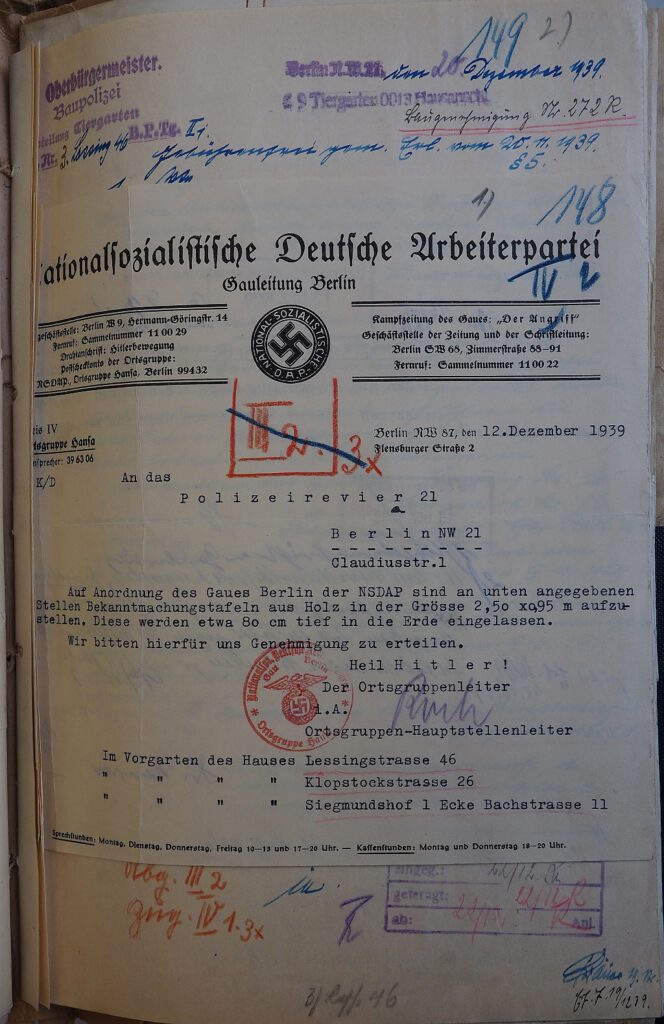

Dokumente aus der Bauakte Lessingstraße Nr. 46 bei der Erweiterung der Klinik am Hansaplatz 1937 zur Neurochirurgischen Universitätsklinik.

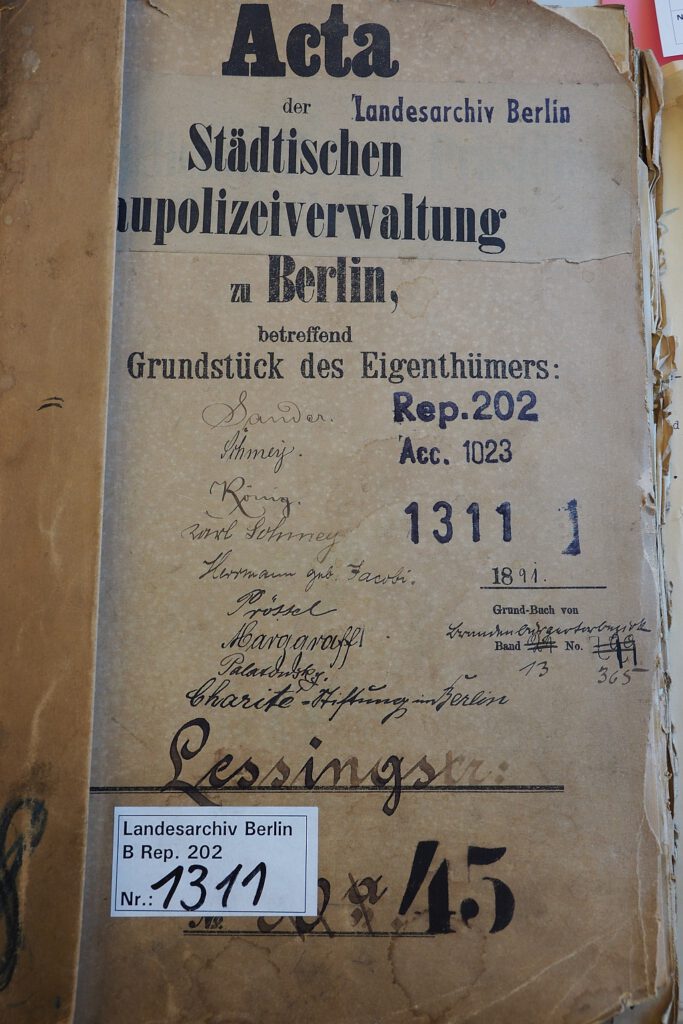

B Rep 202 Acc 1023, Nr. 1311 aus dem Landesarchiv Berlin:

.

Quellen

Bay E (1980) Paul Vogel (1900-1979). J Neurol 222: 139-144

Eisenberg U, Collmann H (2023) Der Neurochirurg Wilhelm Tönnis (1898-1978) und sein Netzwerk im Nationalsozialismus. Eine Analyse anhand seines Gästebuchs. In: Müller T, Prüter-Schwarte C (Hrsg.) Schriftenr Dtsch Ges Gesch Nervenheilkd 29: 55-81

Eisenberg, Ulrike, „Tönnis, Wilhelm“ in: NDB-online, veröffentlicht am 01.01.2025, URL: https://www.deutsche-biographie.de/11862311.html#dbocontent

Frowein RA et al. (2001) Fachzeitschriften. In: Arnold H et al. (Hrsg.) Neurochirurgie in Deutschland: Geschichte und Gegenwart. 50 Jahre Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie. Blackwell, Berlin, Wien: 165-167

Griponissiotis V (1980) [Erinnerungen und Gedanken]. Athen 1981 (griechisch)

Hondros MC (2015) Die Geschichte der Neurologischen Klinik am Hansaplatz unter besonderer Berücksichtigung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses 1933/34. Med. Diss. Berlin

Martin M, Karenberg A, Fangerau H (2020) „… voll und ganz auf dem Boden des Nationalsozialismus“? Paul Vogel (1900-1979). Der Nervenarzt 91 (Suppl.): S53-S60

Neundörfer B (2006) Paul Vogel (1900-1979). In: Hippius H, Holdorff B, Schliack H (Hrsg.) Nervenärzte 2. Biographien. Thieme, Stuttgart, New York: 187-195

Schmuhl HW (2002) Hirnforschung und Krankenmord. Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung 1937-1945. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 50: 559-609

Synowitz HJ, Rosenow D (2012) Die Hansaklinik in Berlin als Ort der ersten neurochirurgischen Universitätsklinik in Deutschland von 1937-1943. In: Holdorff B, Kumbier E (Hrsg.) Schriftenr Dtsch Ges Gesch Nervenheilkd 17: 305-327