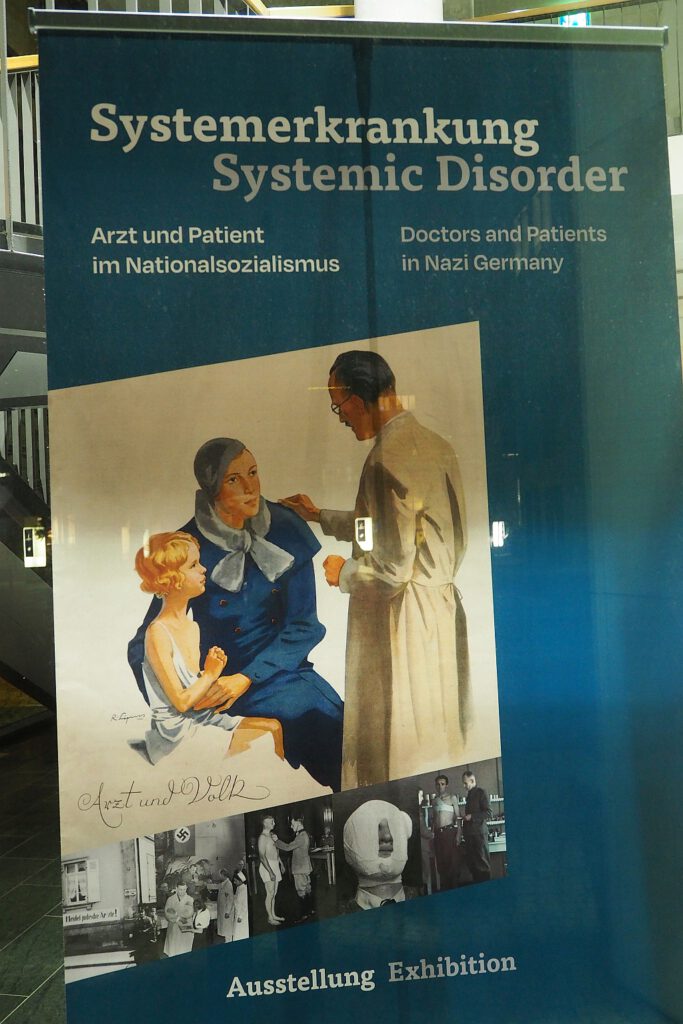

Zur Zeit ist in der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) in Berlin-Tiergarten eine Ausstellung unter dem Titel „Systemerkrankung. Arzt und Patient im Nationalsozialismus.“ zu sehen. Sie wurde im Zusammenhang mit einem Forschungsprojekt vom Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin erstellt.

Was erwartet den interessierten Besucher bei seinem Rundgang durch das Foyer der KBV?

Großformatige aufwendig gestaltete Poster die episodisch unterschiedliche Geschehnisse aus dem Tätigkeitsfeld deutscher Ärzte und Ärztinnen im Dritten Reich darstellen.

Wieweit sich die dabei vorgestellten Situationen im einzelnen in eine Arzt-Patientenbeziehung einordnen lassen, mag dahingestellt bleiben. Die geschilderten Veränderungen in der Struktur der Standesorganisationen stellen sich hier dem Besucher fast zwangsläufig dar.

Daneben wäre es interessant gewesen, etwas über die Entwicklung in den verschiedenen ärztlichen Berufsverbänden zu erfahren. Wie schnell dort beispielsweise, geradezu vorauseilend, jüdische Vorstandsmitglieder verabschiedet wurden.

Oder von der Selbstverständlichkeit, mit der die Medizinische Fakultät der Charité in ihrer Märzsitzung 1933 den Beschluss entgegennahm, dass alle jüdischen Universitätsangehörigen zu entlassen seien. Da saß Prof. Ferdinand Sauerbruch seinem jüdischen Kollegen Prof. Moritz Borchardt vom Krankenhaus Moabit gegenüber.

Borchardt, der seine Herkunft auf die 50 jüdischen Familien aus Wien zurückverfolgen konnte, die der große Kurfürst nach Brandenburg eingeladen hatte. Diese Familien haben in den folgenden Jahrhunderten dazu beigetragen, Brandenburg/Preußen in Wirtschaft und Kultur zu einer europäischen Großmacht aufsteigen zu lassen.

Auch die Information, dass die deutsche Ärzteschaft zu über 45 Prozent der NSDAP angehörte und damit an der Spitze der akademischen Berufe stand, sucht man vergeblich.

Fotograf Angehöriger der US Army. Gemeinfrei.

Dass für Ärzte wie Prof. Werner Catel auch nach der Beteiligung an Euthanasie-Verbrechen und weiteren Menschenversuchen nach 1945 eine akademische Karriere bis auf den Lehrstuhl für Kinderheilkunde in Kiel möglich war, muss man ebenfalls an anderer Stelle erfahren. Sein Lehrbuch für die Kinderkrankenschwester galt noch in den siebziger Jahren als Standardwerk.

Vergeblich sucht man eine Darstellung von Prof. Hans J.Sewerings Rolle nach 1945 in der KBV und der Bundesärztekammer. Noch 2010 verschwieg ein offizieller Nachruf seine Verstrickung in die Euthanasie-Verbrechen. Erst eine empörte Stellungnahme von zahlreichen Medizinhistorikern korrigierte diese geschönte Darstellung.

Auch haben in unterschiedlichen Zusammenhängen nicht hinterfragte Untersuchungsergebnisse in die wissenschaftliche Literatur nach 1945 Eingang gefunden, die in der NS-Zeit unter ungeklärten Umständen erhoben wurden. Hier sei nur an die Arbeit des Embryologen Prof. Blechschmidt in Göttingen erinnert.

Die Ausstellung versäumt es, geschichtliche Zusammenhänge zu anthropologischen Untersuchungen aus der deutschen Kolonialzeit herzustellen. Es fehlt der Hinweis auf die Tätigkeit des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik in Berlin-Dahlem, worüber seit kurzem umfangreich in der Ihnestr. 22 informiert wird. Auch eine Erinnerung an Robert Kochs Zwangsbehandlung von AfrikanerInnen im Zusammenhang mit seinen Untersuchungen zur Schlafkrankheit wäre hier hilfreich gewesen.

Insgesamt vermisst der Besucher Angaben zu Umfang, Systematik und Struktur, mit der die nationalsozialistische Ideologie im Bereich der Medizin und der ärztlichen Tätigkeiten umgesetzt wurde. Einzelfallbeschreibungen helfen da nicht weiter.

Auch in den siebziger Jahren war es noch möglich, dass in einem Krankenhaus für die Begutachtung in einem Wiedergutmachungsverfahren neben der regulären Akte eine dem Antragsteller unbekannte Zweitakte vorgelegt wurde. Darin äußerten sich die Vorgutachter in abwertender und rassistischer Weise über den Betroffenen (persönliche Mitteilung). Erstaunlich war vor allem, dass die beteiligten Institutionen davon ausgehen konnten, dass gutachtenden Ärzte die Existenz der Zweitakte gegenüber dem Betroffenen nicht offenlegten.

Nach dem Verlassen der Ausstellung stellen sich dem Besucher mehr Fragen, als er Antworten erhalten hat. Es wird nicht klar, an wen sich die Ausstellung richtet. An die MitarbeiterInnen der KBV? An die dort verkehrenden StandespolitikerInnen? Das allgemeine Publikum wird diesen Ort nur schwerlich aufsuchen. Vielleicht wäre die KBV gut beraten gewesen, an Stelle der Ausstellung eine Professur für die Geschichte der Medizin verbunden mit Ethik in der Medizin zu stiften. Sicher ein nachhaltigerer Weg, um den geschilderten Irrwegen der Medizin in Zukunft vorzubeugen.

TOL-