So wie es bei vielen Gedenkorten in Berlin und auch im übrigen Deutschland geschehen ist, war es auch in der Dahlemer Ihnestr. 22. Diese Orte mussten erstritten werden. Häufig von der Zivilgesellschaft gegen administrativen oder politischen Widerstand. Als Beispiele dafür dienen in Berlin die Topographie des Terrors, das Haus der Wannsee-Konferenz, das Denkmal für die ermordeten Juden Europas und auch Gleis 69 am Güterbahnhof Moabit.

Das Gebäude Ihnestr. 22 wurde ursprünglich für das „Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik“ gebaut. Heute ist hier das Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaften untergebracht. Am Eingang geben Gedenk- und Informationstafeln Auskunft über die Geschichte dieses Hauses.

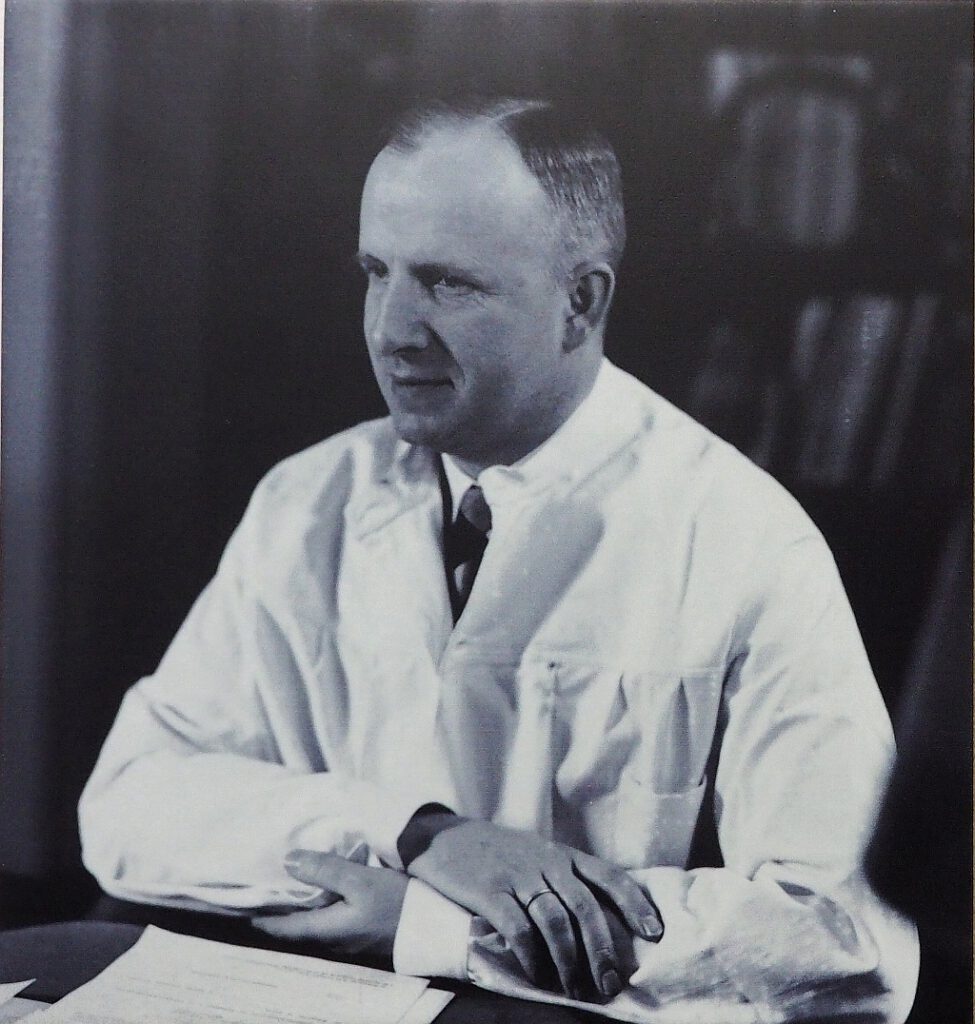

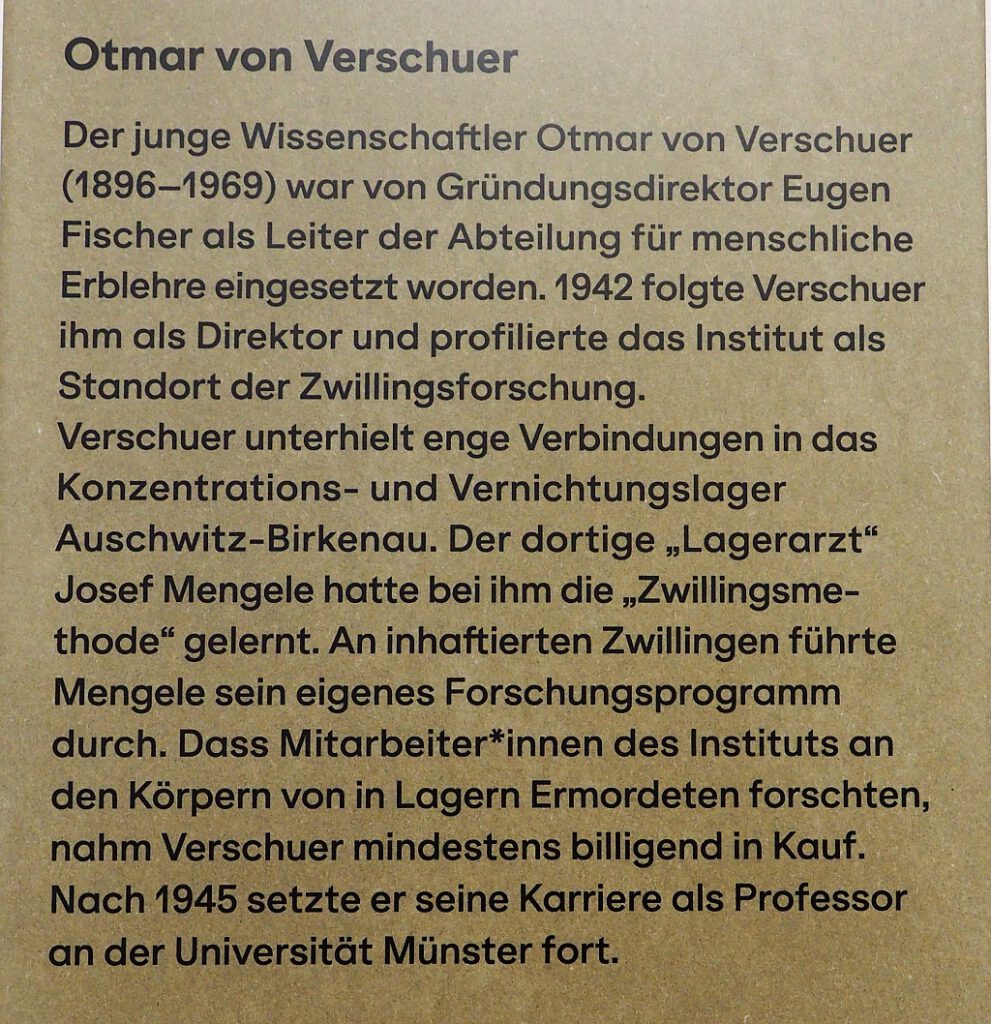

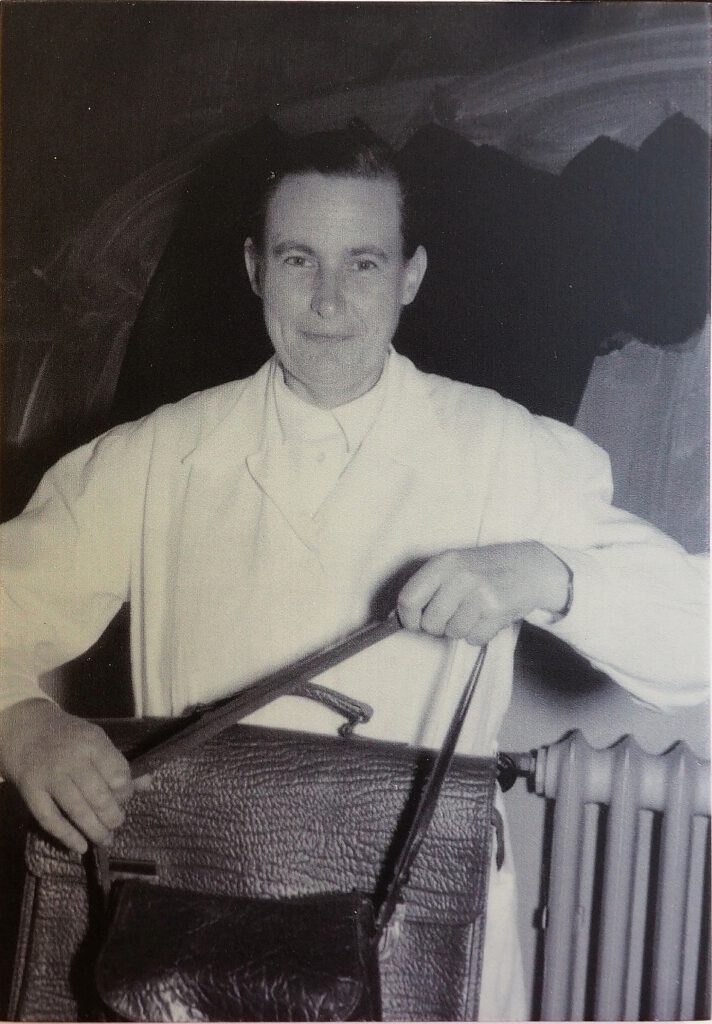

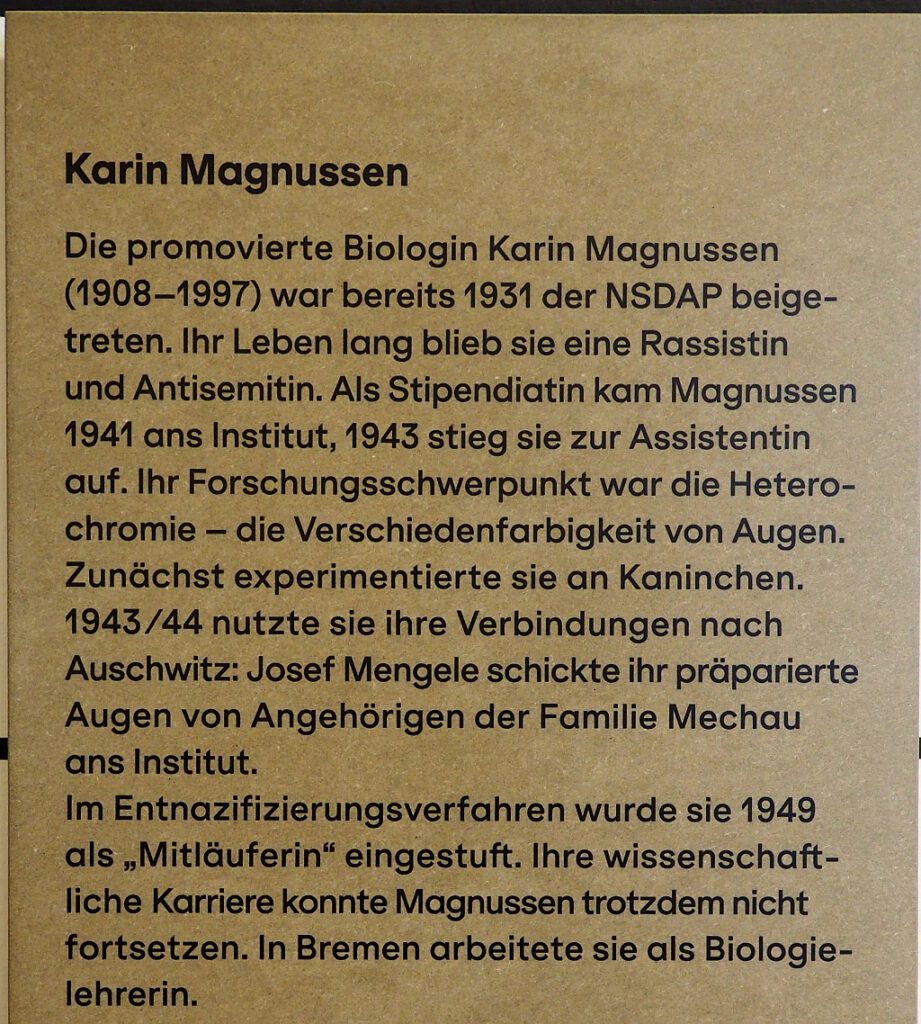

Im Januar 2019 begann in der Freien Universität Berlin ein Forschungsprojekt zur Geschichte der Ihnestr. 22. Es fand jetzt am 15. Oktober 2024 mit der Ausstellungseröffnung am Erinnerungsort Ihnestraße seinen vorläufigen Abschluss. Die übersichtlich gestaltete Website zeigt die gesamte Ausstellung und gibt weitere Informationen.

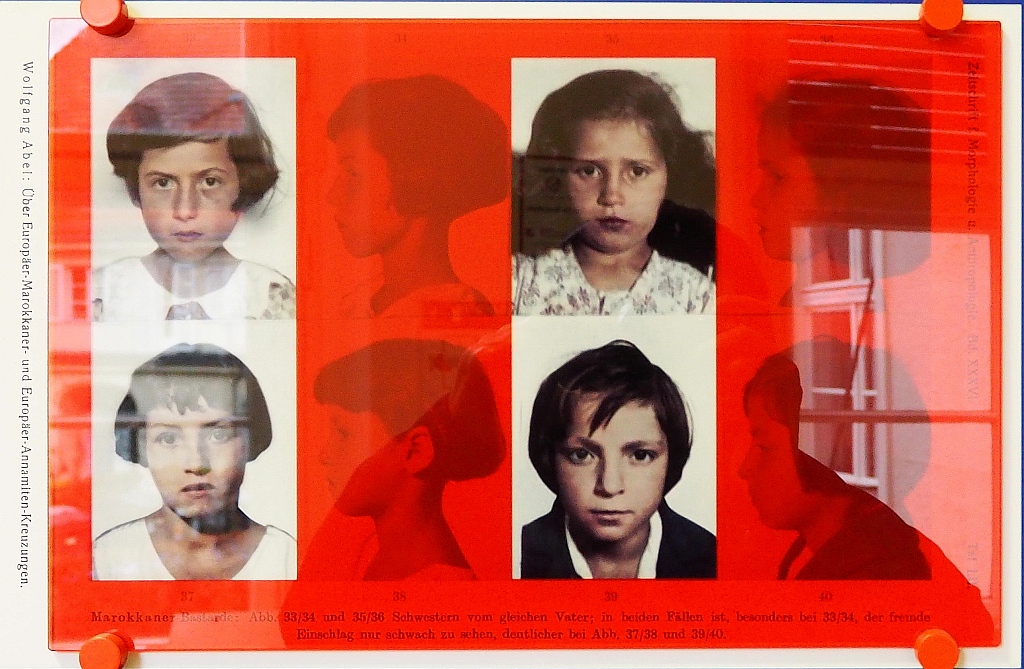

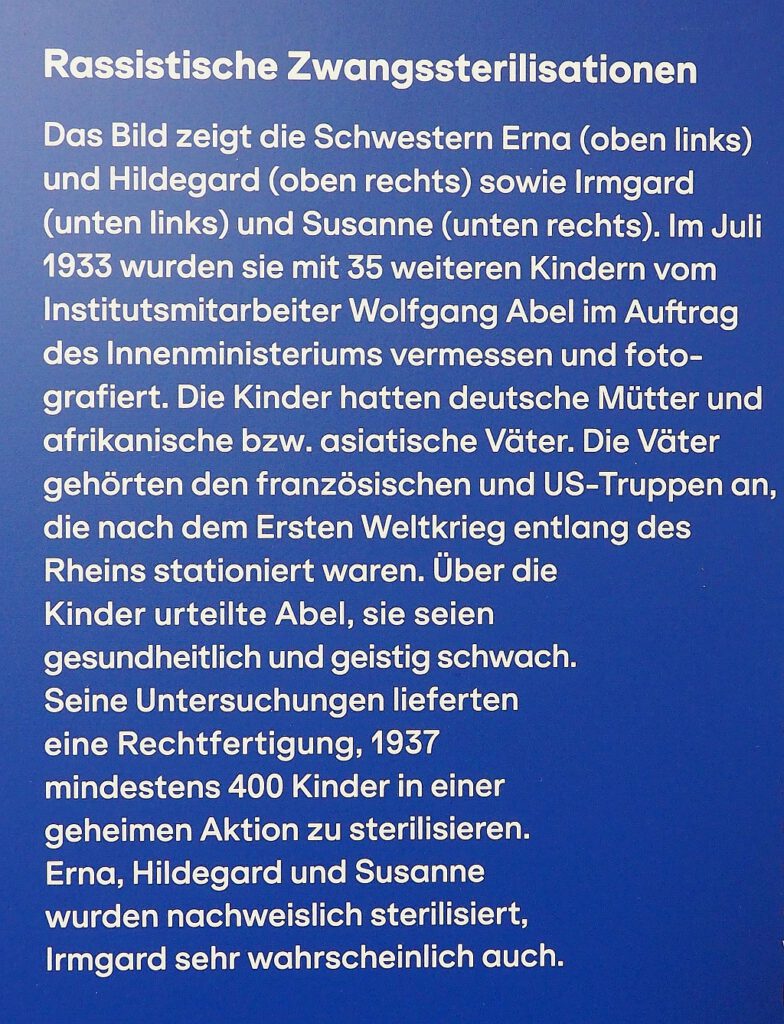

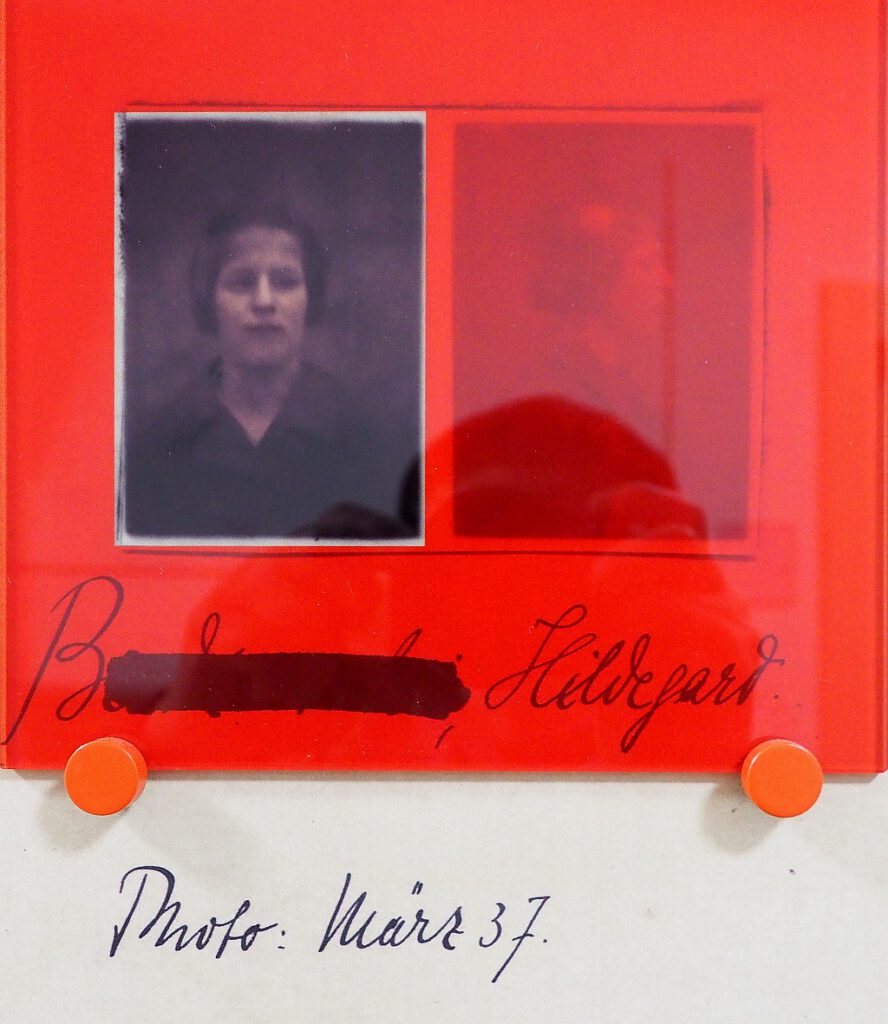

Schwerpunkte der Ausstellung sind u.a. „rassenkundliche“ Forschung auf phänomenologischer Grundlage, die ihre Anfänge bereits in der Kolonialzeit findet, Zwillingsforschung, die in der NS-Zeit zu tödlichen Menschenversuchen führte, und die in der NS-Zeit praktizierte „Verhütung von erbkrankem Nachwuchs“ durch Zwangssterilisierung.

Die Ausstellung in der Ihnestraße lehnt sich an die Örtlichkeit des damaligen Kaiser-Wilhelm-Institutes und seine im Hause verteilten Aufgabenbereiche an. Die Ausstellung ist in den Fluren der verschiedenen Stockwerke zu besichtigen, sodass sie auch tagsüber jederzeit zu besichtigen ist.

Die folgenden Fotos von Texten und Bildern entstanden bei einem Besuch im November 2024, sollen einen ersten Einblick in die Ausstellung geben und zu einem folgenden Besuch anregen.

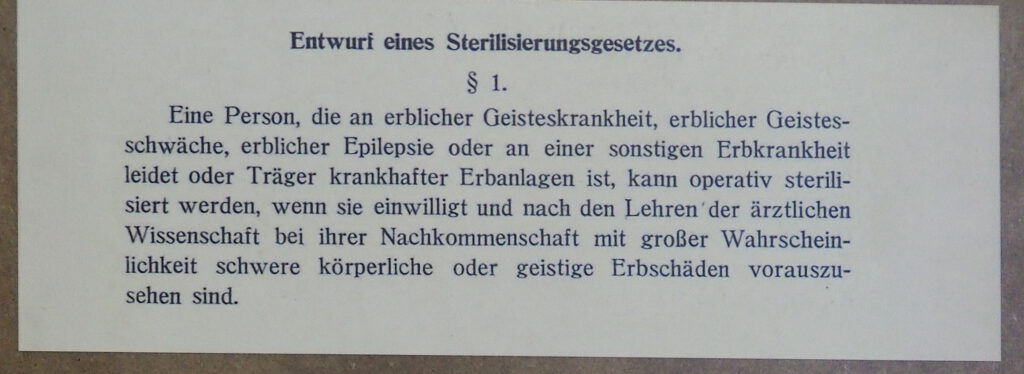

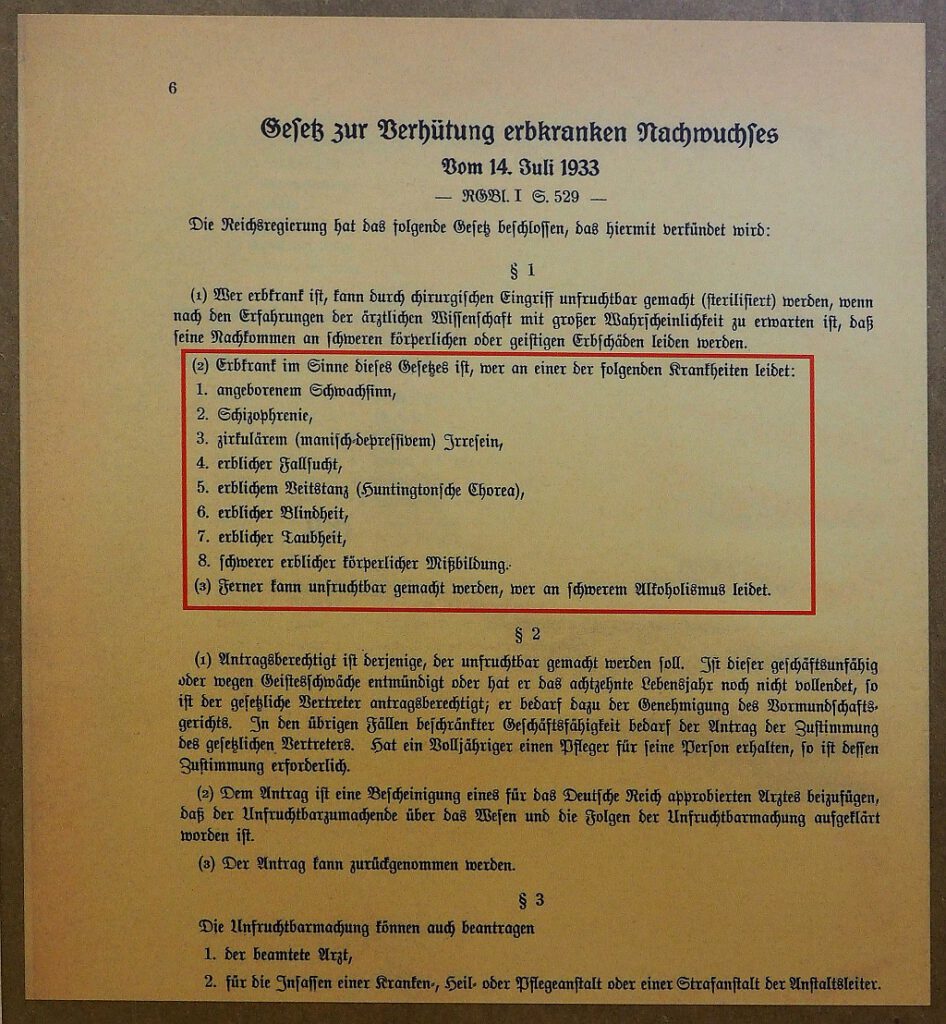

In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts fanden Überlegungen zur Eugenik in Wissenschaft und Gesellschaft allgemeines Interesse. Es bestand die Vorstellung, dass sich als erblich bedingt erkannte Krankheiten oder Behinderungen verhindern ließen, indem man die Fortpflanzung von Menschen mit den vermeintlichen Merkmalen verhinderte. Damit hoffte man auch, die gesellschaftlichen Lasten von Pflege und Betreuung dieser Menschen einzusparen. Die Forschung in der Eugenik sollte dafür die wissenschaftlichen Grundlagen schaffen.

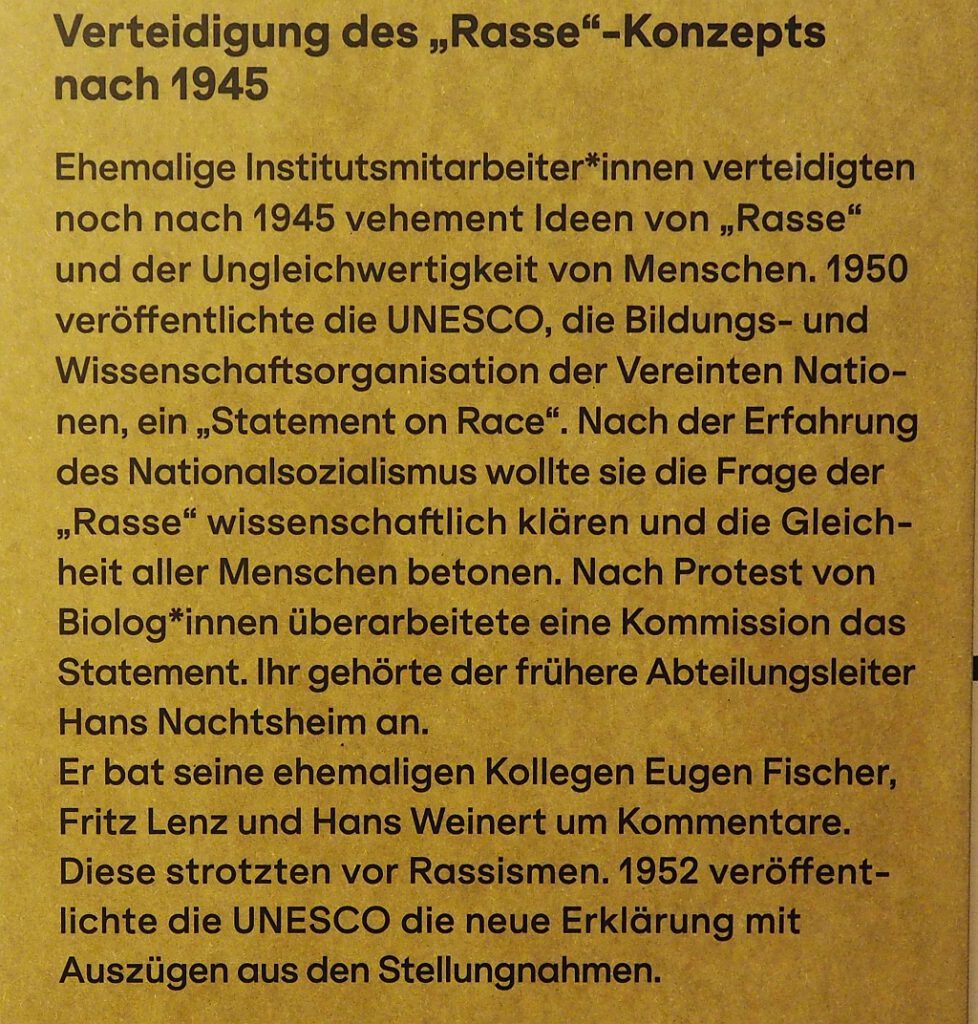

Mit der Machtergreifung des NS-Regimes wurde diese Forschung forciert und erhielt jetzt jede nur mögliche Unterstützung durch den Machtapparates, durch eine menschenrechtswidrige Gesetzgebung und durch bereitwillige Helferinnen und Helfer.

.

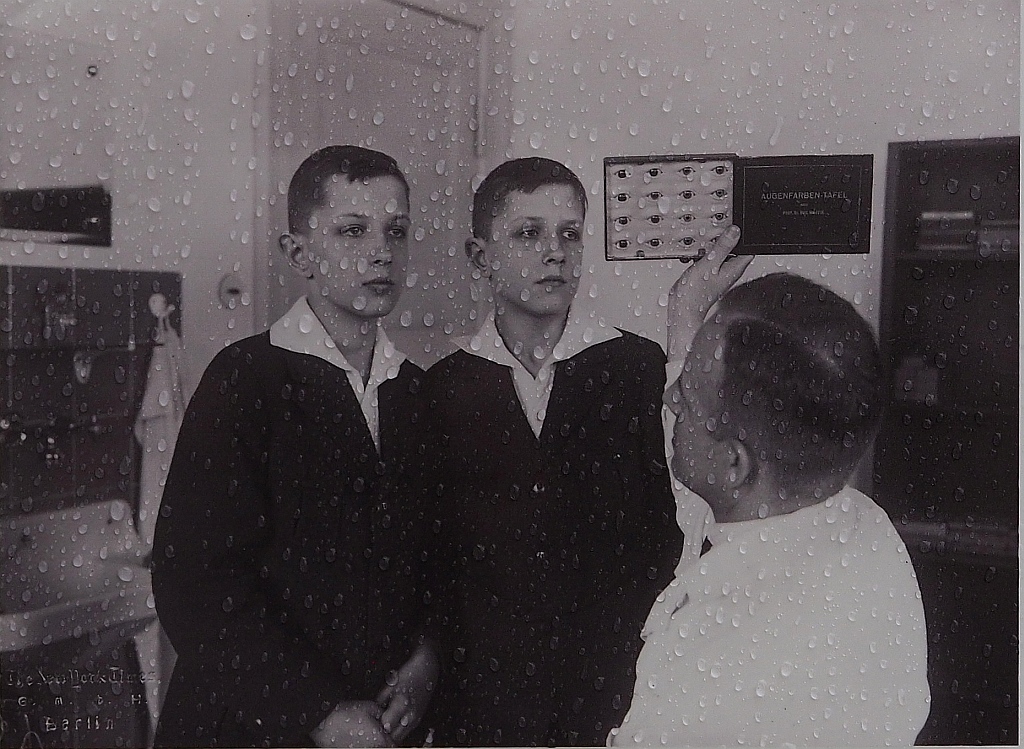

Zwillingsforschung

Die Zwillingsforschung sollte dazu dienen genetisch bedingte Merkmale von solchen, die durch Umwelteinflüsse erworben waren, zu unterscheiden.

.

Zwangssterilisierungen

Zwangssterilisierungen wurden bei als „rassisch minderwertig“ eingestuften Menschen und bei Menschen mit oft vermeintlich angeborenen Behinderungen vorgenommen. Diese Menschen wurden später teilweise im Zusammenhang mit der Aktion T4 (Ermordung von geistig und körperlich Behinderter) ermordet.

.

.

.

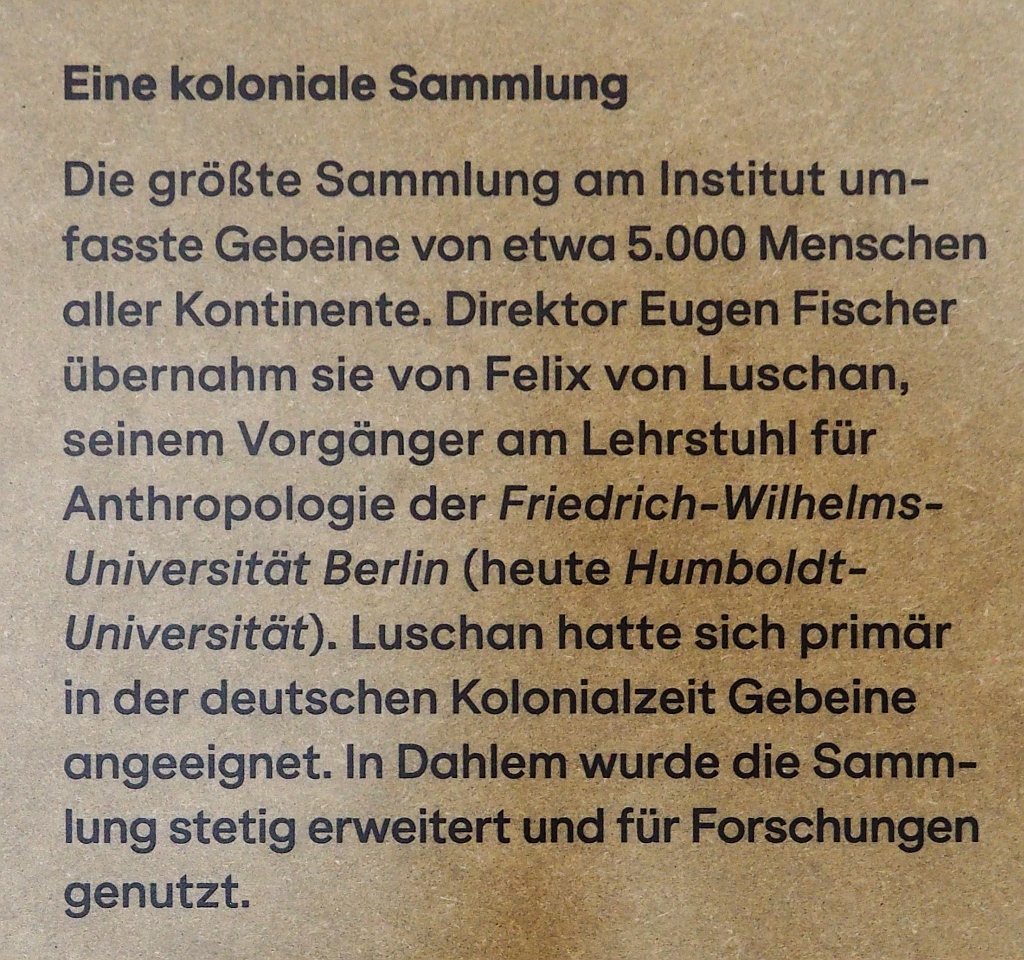

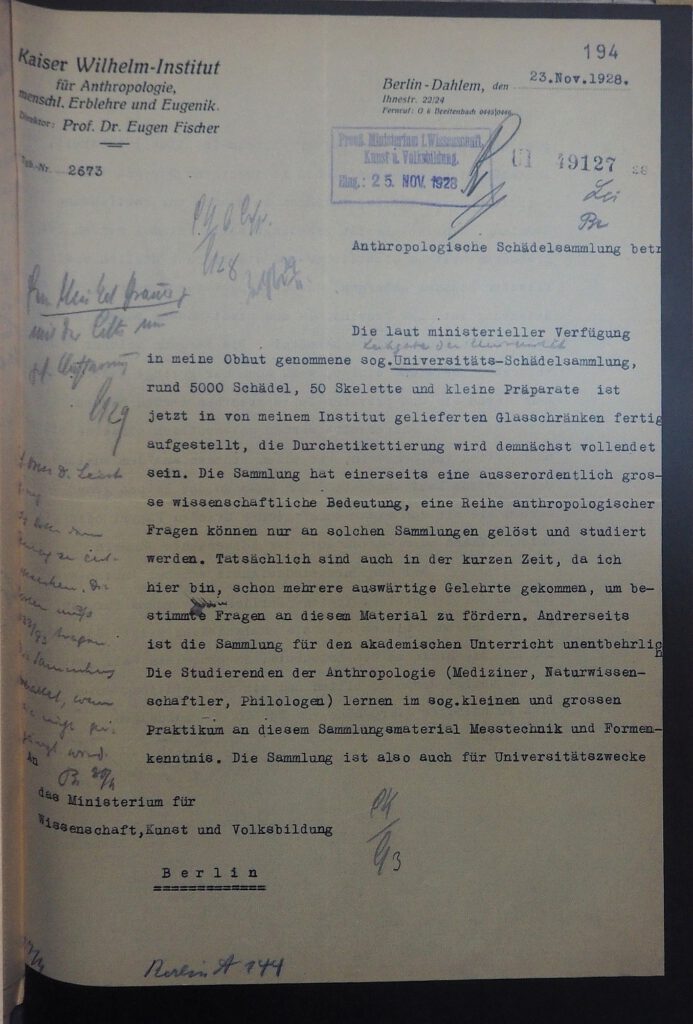

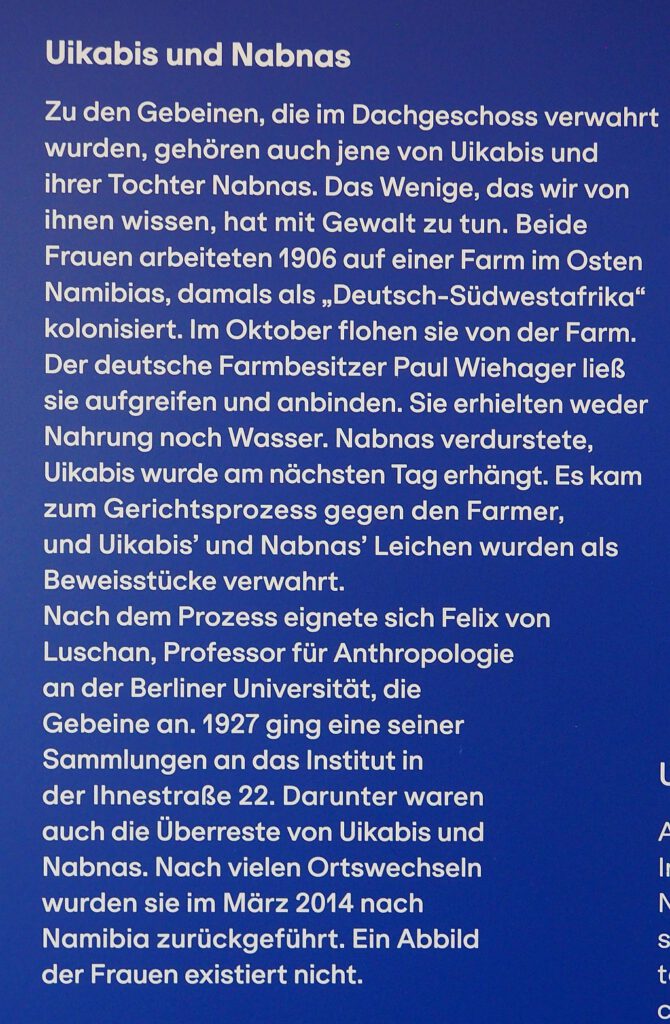

Anthropologische Sammlung

Als Material für anthropologische Untersuchungen wurden im Institut eine Sammlung angelegt, die auf Bestände aus der Kolonialzeit zurückgriff.

Man kann davon ausgehen, dass die Sammlung im Dritten Reich mit Körperteilen Ermordeter aus den

den nationalsozialistischen Lagern umfangreich ergänzt worden ist.

Teile davon sind wahrscheinlich den Funden von Skelettresten zuzuordnen, die ab 2014 bei Bauarbeiten

auf dem Gelände der Freien Universität gefunden wurden.

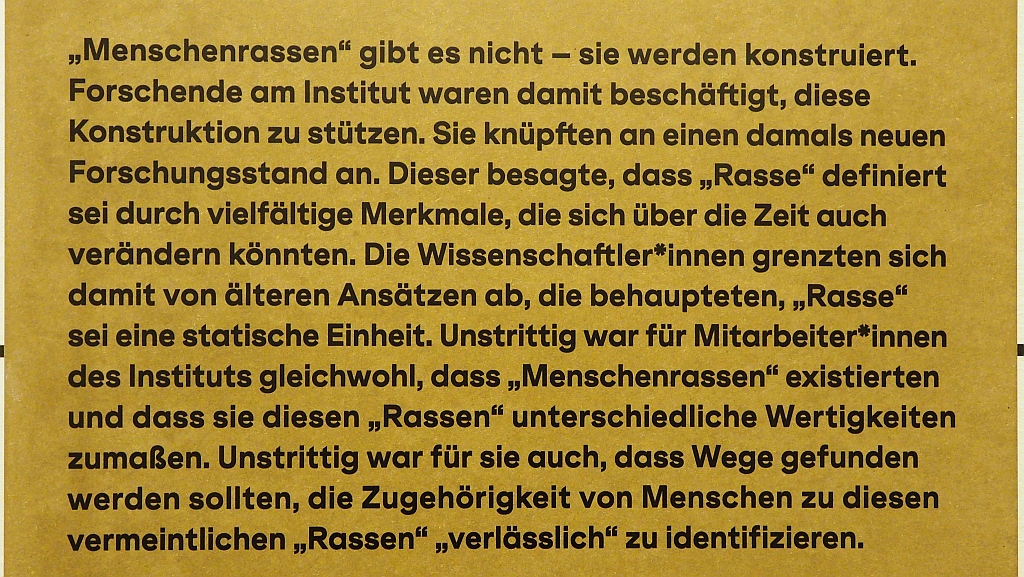

Diese Sammlung sollte unter anderem dazu dienen, die Vorstellung von Menschenrassen wissenschaftlich zu untermauern. Diese Theorie ist mittlerweile widerlegt worden. Zuletzt in der Jenaer Erklärung von 2019.

Junge Anthropologinnen nutzten 1942 die politischen Umstände im besetzten Polen zur Förderung der eigenen wissenschaftlichen Karriere. Das beschreibt eindrucksvoll die Ausstellung „Der Kalte Blick“, die inzwischen an verschiedenen Orten, so in Berlin, Wien und Tarnów zu sehen war.

Auch heute noch finden sich immer wieder Hinweise auf fragwürdige medizinische Forschungen, deren Ergebnisse unkritisch in die Fachliteratur eingegangen sind.

.

Für Interessierte bietet die Max-Planck-Gesellschaft aktuell regelmäßig Führungen am Erinnerungsort Ihnestraße an. Außerdem arbeitet das Team des Erinnerungsortes zur Zeit an dem Angebot eines Rundganges.

red-